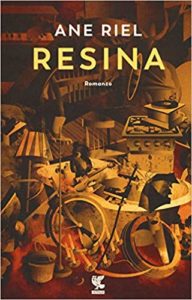

Resina

Resina

Autore: Ane Riel

Casa editrice: Guanda

Data di pubblicazione: 16 Maggio 2019

Pagine: 294

Trama

Liv è morta a sei anni. Si è allontanata in mare durante la notte e al mattino è stata ritrovata solo la barca vuota. O almeno, questa è la storia che i suoi genitori hanno raccontato alle autorità. Ma la realtà è ben diversa. Liv è viva, si nasconde dietro un impenetrabile muro di oggetti rubati qua e là e accumulati da Jens, suo padre, nel corso degli anni: infatti, ciò che gli altri considerano superfluo, un rifiuto da buttare, per Jens è importante, degno di una seconda vita. Impossibile, anche volendo, scovare la bambina in quel fortino; impossibile, una volta oltrepassato il cancello, uscire indenni dalle trappole seminate in cortile, lungo il percorso che porta alla casa e all’officina, alla stalla e al piccolo container che racchiude tanti segreti. Qui, lontano dagli altri abitanti dell’isola, la vita della famiglia scorre imperturbabile, cristallizzata per l’eternità come una formica nella resina. Soltanto Maria, la madre di Liv, potrebbe rompere l’incantesimo. Ma anche lei, a modo suo, ha deciso di nascondersi dal resto del mondo dentro un corpo mostruosamente grasso…

Estratto

Liv

Era buio nella stanzetta bianca, quando mio padre ammazzò mia nonna. Io ero là. C’era anche Carl, ma loro non se ne accorsero. Era il mattino della vigilia di Natale e nevischiava, anche se quell’anno non fu esattamente un bianco Natale.

Tutto era diverso allora. Era prima che le cose di mio padre si accumulassero tanto da non lasciarci più entrare in soggiorno. E prima che mia madre diventasse così grossa da non poter più uscire dalla camera da letto. Ma dopo che ebbero dichiarato la mia morte in modo che non dovessi più andare a scuola.

O forse era prima? Non sono brava a ricordare le cose in sequenza, il tempo per me si confonde tutto. I primi anni nella vita di una persona sembrano eterni. Adesso la signora mi ha spiegato che è perché si sperimenta tutto per la prima volta: fa molta impressione, e l’impressione ti riempie, dice lei.

Be’, sicuramente è stato molto quello che ha riempito la mia vita allora, e molto quello che ho provato per la prima volta. Come per esempio vedere mia nonna che veniva ammazzata.

Comunque, l’albero di Natale era appeso al soffitto. Non era una novità, perché mio padre issava un sacco di cose sul soffitto per avere più spazio a disposizione in soggiorno. Impilava i regali sotto il tronco, così noi speravamo sempre che tornasse a casa con un albero piccolo.

Quell’anno l’albero di Natale dev’essere stato veramente piccolo, perché sotto c’era posto per dei regali grandissimi. Uno era una macchinina di legno bella da morire che mio padre aveva costruito nella sua officina e mia madre aveva dotato di cuscini rossi cuciti da lei. Mia madre e mio padre facevano sempre i regali con le loro mani. Allora non sapevo che i figli degli altri ricevessero regali comprati. A malapena sapevo che gli altri avessero dei figli che ricevevano regali. Non ci interessavano granché queste cose. Carl e io eravamo semplicemente contenti di quello che ricevevamo e soprattutto di mamma e papà. Okay, qualche volta Carl ce l’aveva un po’ con loro senza saper spiegare esattamente perché.

La novità di quel Natale era dunque che mia nonna era appena morta. Era una cosa che non avevamo mai provato prima. E sicuramente neanche lei. In ogni caso sembrava attonita, lì dov’era, sulla poltrona verde, a fissare l’albero senza battere ciglio. Credo che guardasse un cuore che avevo intrecciato con della carta marrone. Era stata lei a insegnarmi a intrecciare la carta, prima che dicesse a mio padre tutte quelle cose che non avrebbe mai dovuto dirgli.

Pensammo fosse giusto che restasse con noi sotto l’albero quella sera, finché non l’avessimo mandata altrove, e anche che dovesse ricevere il suo regalo. Okay, eravamo mio padre e io a pensarlo. Più che altro io. Mia madre acconsentì solo perché le davo il tormento.

Ricordo che mia nonna teneva le gambe sollevate sul poggiapiedi. Lo ricordo perché io sedevo sul pavimento proprio davanti a lei. Le sue calze di nylon lilla erano così trasparenti che riuscivo a vederle i mutandoni, e le scarpe marroni con i lacci conservavano ancora un po’ dell’odore dolciastro della pasta protettiva per la pioggia. Erano nuove di zecca, acquistate in un negozio sulla terraferma, così mi aveva detto. Per il resto indossava una gonna grigia con una camicetta rossa e un foulard con dei gabbiani bianchi: tutti abiti che avevo trovato in fondo alla sua borsa. Ero stata io a insistere perché la vestissimo bene per la vigilia di Natale. Non sarebbe stato bello vederla lì seduta in camicia da notte.

Dopo quella sera nessuno si è più seduto sulla poltrona verde. Non era possibile.

C’erano troppe cose sopra.

Siccome mia nonna non poteva scartare il suo regalo avvolto nella carta di giornale, ebbi il permesso di farlo al posto suo. A un primo sguardo pensai che mio padre avesse costruito una macchinina anche per lei, perché si trattava sempre di una lunga cassa di legno con le ruote. Ma in realtà era una bara, quella che le aveva fatto. Senza il volante e senza i cuscini rossi. E senza il coperchio. Non serviva un coperchio, disse. Dentro c’era solo il cuscino con cui era stata soffocata quella mattina.

Dopo aver sistemato mia nonna nella bara – con la testa sopra il cuscino, questa volta – mio padre la spinse fuori dalla porta sul retro, fece il giro della casa, oltrepassò la catasta di legna e si inoltrò nel campo dietro la stalla. Carl e io li seguivamo sulla nostra macchinina di legno, ovviamente ero io che spingevo lui, altrimenti non ci saremmo mossi di un centimetro. La mamma chiudeva la fila. Ci metteva sempre un po’, la mamma.

Era buio pesto, ma eravamo abituati a muoverci al buio, là dove abitavamo. Il cielo doveva essere carico di nuvole quella vigilia di Natale, perché non si vedeva neanche una stella e si scorgeva appena il bosco che circondava la casa e i campi. Al mattino c’era stato un po’ di vento, ma adesso non si muoveva una foglia e la neve se n’era già andata. Evidentemente il Natale aveva deciso di essere buio e silenzioso.

Così abbiamo dato fuoco alla nonna con della diavolina e della carta di giornale, e con i fiammiferi lunghi da caminetto con cui di solito non ci permettevano di giocare (Carl lo fece comunque in quell’occasione). Ovviamente le avevamo prima tolto le scarpe, erano nuove e avevano l’antipioggia.

Non ci volle molto perché fossimo costretti ad allontanarci per il calore. Le fiamme svettarono subito così alte che nell’oscurità apparve l’abbeveratoio dietro la recinzione e si riuscì a intravedere la vegetazione oltre il limitare del bosco. Quando mi guardai intorno vidi la mia ombra danzare sul muro illuminato della stalla alle mie spalle, e nel bagliore delle fiamme riuscii a distinguere chiaramente mio padre e mia madre. Si tenevano per mano.

Guardai di nuovo mia nonna che bruciava sul falò con i suoi capelli bianchi e all’improvviso sentii un risucchio nello stomaco.

«Davvero non sente dolore?» domandai.

«No, non devi preoccuparti» mi rispose mio padre. «Non sente nulla. Non c’è più.»

Siccome mi ero alzata in piedi sulla macchinina di legno e ancora riuscivo a vedere la nonna stesa nella sua cassa, trovai quella risposta un po’ bizzarra. D’altra parte credevo ciecamente a ciò che diceva mio padre. Lui sapeva tutto. Era stato lui a dirmi che al buio non si può veramente provare dolore. I pesci in fondo al mare per esempio non soffrivano affatto quando abboccavano ai nostri ami, così come i conigli, la notte, non si accorgevano di finire nelle nostre trappole. «Il buio toglie il dolore» diceva sempre mio padre. «E noi prendiamo solo i conigli che ci servono.» Era per questo che le persone buone, come noi, andavano a caccia di notte.

E il fatto che mia nonna non avesse emesso un fiato mentre bruciava ne era la prova. In genere gridava eccome, se qualcuno le faceva male o le dava contro. Non avevo mai sentito gridare nessuno come il pomeriggio in cui le cadde in testa un’intera cassa di tonno in scatola. Sapeva arrabbiarsi veramente tanto.

Ardeva ancora debolmente sotto la cenere quando la mattina seguente uscimmo per andare a vederla. O meglio, bruciava ciò che rimaneva di lei, perché non c’era più molto. Per certi versi mi dispiaceva un po’ che non ci fosse più, perché qualche volta era stato bello averla in casa con noi. I suoi pancake erano deliziosi.

Quando ripassai di lì nel corso della giornata, non c’era più nient’altro che della terra scura e un po’ d’erba bruciacchiata. Mio padre disse che aveva ripulito tutto e seppellito i resti. Non mi rivelò mai dove. In seguito mi sono chiesta spesso se mio padre avesse davvero fatto la cosa giusta soffocandola con il cuscino. Ma a sentire lui era stato un bene. Altrimenti sarebbe andato tutto molto peggio.

Mia nonna non disse nulla quando successe. Si limitò a dimenare le gambe sul letto in modo strano finché non fu completamente morta, un po’ come fanno i pesci sul fondo della iole quando stanno per soffocare all’aria. Allora gli diamo un colpo deciso sulla testa affinché non soffrano. Nessuno deve soffrire.

Per fortuna quel mattino della vigilia di Natale era completamente buio nella stanza di mia nonna. Era impossibile farle male ammazzandola con quel buio; così almeno pensai allora. Per di più fu una cosa veloce, perché mio padre premette ben bene. Ci si fa i muscoli a forza di abbattere alberi di Natale, trasportare assi, trascinare cose e costruire mobili. Magari anch’io ne sarei stata capace, perché lui diceva sempre che ero straordinariamente forte per la mia età e per essere una femmina.

*

Abitavamo a Hovedet, la Testa, che era una specie di isoletta molto piccola sopra quella grande. Ci abitavamo solo noi e ci arrangiavamo.

Hovedet era collegata all’isola principale da una striscia sottile di terra che veniva chiamata Halsen, il Collo. Ora, io non ho un gran senso del tempo, ma mio padre diceva sempre che da casa nostra, attraversando Halsen, ci voleva una mezz’oretta a passo veloce per arrivare fino al gruppetto di case più vicino, e un quarto d’ora in più per raggiungere la città più grande dell’isola. A me sembrava che Korsted fosse enorme, ma mia nonna diceva che era una cittadina piccolissima in confronto alle città che stavano sulla terraferma. Il pensiero di così tanta gente mi spaventava. Non mi sentivo al sicuro in mezzo alle altre persone. Non si sa mai con la gente, diceva mio padre. Non bisognava farsi ingannare dai loro sorrisi.

Da quando mio padre non voleva più lasciare Hovedet di notte, ero soprattutto io che andavo a procurare le cose che ci servivano, ma a quel punto avevo imparato ormai da tempo come si faceva, me lo aveva insegnato lui.

All’inizio andavamo insieme, con il pick-up. Di solito in piena notte, quando la gente dormiva profondamente. Riuscivamo sempre a trovare un posto dove nascondere il pick-up e poi sgattaiolavamo fuori, scovavamo qualcosa nei granai e negli annessi e qualche volta anche nei salotti,nelle cucine e in altri posti così. Una notte finimmo nella camera da letto di una signora talmente ubriaca che ci azzardammo addirittura a portarle via il piumone. In seguito riflettei parecchio su cosa dovesse aver pensato quando al risveglio il piumone non c’era più. Mio padre disse che l’aveva vista per strada a Korsted il giorno dopo. Gli era sembrata un po’ confusa, ma ci credo! Era di piuma d’oca, il piumone, l’aveva ereditato, disse mia madre. Che abbia pensato che se ne fosse volato via da solo?

Il piumone d’oca se lo aggiudicò mia madre, e così io mi presi il suo vecchio piumone, che poco prima, quello stesso anno, mio padre aveva avuto in cambio di una pressa per salsicce. Era di piume d’anatra. Qualche mese più tardi andammo in casa del barbiere a riprenderci la pressa per salsicce, perché naturalmente non avevamo mai avuto intenzione di lasciargliela. Il barbiere e sua moglie dormivano al secondo piano e la cucina, dove stava la pressa, era al piano terra. Non chiudevano a chiave la porta sul retro, dopo il cancello, quindi fu facilissimo. In quel momento ero già convinta che il barbiere in realtà fosse d’accordo che andassimo a prenderci le nostre cose – o le sue, o di chiunque fossero. Sua moglie puzzava sempre in modo terribile; il suo odore si sentiva fin giù in cucina! Se io fossi stata il barbiere avrei preferito che qualcuno si fosse portato via lei anziché la pressa per salsicce. Mio padre diceva che era profumo.

Per parecchio tempo il piumone d’anatra di mia madre aveva continuato a puzzare come la moglie del barbiere, ma quando passò a me, grazie a Dio, sapeva più di mia madre che di profumo, e per niente di anatra. In compenso il nuovo piumone d’oca di mia madre puzzava un bel po’ di alcol. Lei non beveva mai nulla che fosse più forte di un caffè con la panna, e alla fine solo l’acqua della pompa; ma a tutto questo ci arriverò tra poco.

Mio padre era molto bravo a scardinare porte e finestre. L’aveva imparato da suo padre, disse. Non ho mai conosciuto mio nonno, ma so che si chiamava Silas. Mio padre mi insegnò come si faceva e io a casa, nell’officina, mi esercitavo come una pazza con alcune delle porte e delle finestre che avevamo trovato. Nella discarica a sud dell’isola ce n’erano parecchie e noi prendevamo tutte quelle che ci stavano sul piano di carico del furgone. Non capisco perché la gente butti cose simili. Si possono riparare, e aprire e chiudere, o ci si può giocare.

Le case dove avevano messo delle porte nuove di solito le evitavamo perché era difficile entrarci, se la gente le chiudeva a chiave. Per fortuna non erano tanti sull’isola quelli che lo facevano. Ma se non potevamo entrare in casa loro, avevano comunque un granaio o una dépendance, quindi trovavamo sempre qualcosa da prendere. Una volta ci portammo via un maialino. A noi mancava un maialino, mentre quel contadino ne aveva davvero tanti, e mica poteva mangiarseli tutti. Allora mi stupii che la bestiola non avesse emesso alcun verso di paura quando mio padre la sollevò. Ma magari era perché mio padre ci sapeva fare con gli animali. Tutti gli animali. Era anche molto bravo ad ammazzarli senza che sentissero nulla. Non era che un modo di essere buono con loro, diceva.

Quando arrivò il momento di andare da sola, all’inizio non mi sentivo così sicura. Soprattutto perché nell’ultimo viaggio con mio padre ci era andata male. Avevamo trovato un paio di lunghe putrelle di ferro arrugginite sul ciglio della strada e le avevamo caricate sul furgone, ma svoltando in una via della cittadina, una di esse urtò un muro facendo un baccano infernale. In alcune case si accesero le luci, ma mio padre all’ultimo momento riuscì a imboccare una strada sterrata e a nascondersi dietro una recinzione, così non ci vide nessuno. Il giorno seguente trascinammo le putrelle di ferro su al primo piano, dove potevano stare in corridoio. Ovviamente bisognava fare attenzione a non sbatterci contro a piedi nudi.

Anche in un’altra occasione per poco non rischiammo di essere scoperti, però fu colpa mia. Per sbaglio misi il piede su un coprimozzo nel garage dell’idraulico. Poi mi nascosi in un angolo e trattenni il fiato, perché sentii l’idraulico che apriva la porta del garage. Se non fosse stato per il suo gatto, che in quel momento gli balzò addosso, avrebbe sicuramente acceso la luce e mi avrebbe vista. Invece rimproverò il gatto. «Ma che diavolo! Sei tu che fai questo baccano? Vieni dentro!»

Quando uscii dal garage, mio padre sembrava impazzito. Era rimasto fuori sul retro e aveva sentito tutto, ma non aveva idea che dentro ci fosse anche un gatto.

Presto però cominciai a rendermi conto di alcuni vantaggi dell’uscire senza mio padre. Ero più piccola ed ero più veloce, e avevo imparato a muovermi senza fare il minimo rumore. Camminavo oppure correvo, perché non ero ancora abbastanza grande per guidare e non mi piaceva andare in bicicletta. Al buio poi ci vedevo molto meglio di mio padre. «Devi essere come il gufo» mi diceva spesso, e io lo ero, sebbene non sapessi volare né ruotare la testa di trecentosessanta gradi. In realtà mi esercitai a fare entrambe le cose finché riconobbi che non ne sarei mai stata capace. Anche Carl naturalmente ci provò. A lui andò un po’ meglio.

Mia madre non parlava molto. In realtà non credo le piacesse che uscissimo di notte, ma le piaceva quello che portavamo a casa. Soprattutto dalla cucina della locanda.

*

Una delle prime cose che ricordo della mia vita a Hovedet è il profumo della resina fresca: quello strano solletico al naso, la sensazione appiccicosa sul palmo della mano e la bella voce di mio padre che mi raccontava della linfa che scorreva all’interno del tronco degli alberi. Era un succo meraviglioso, diceva, perché poteva proteggere dagli attacchi esterni, guarire le ferite e conservare piccoli animali morti per l’eternità. E poi ricordo che vidi una minuscola formica viva che, arrampicandosi sulla corteccia, aggirò le gocce dorate attaccaticce e scomparve in una fenditura per ricomparire poco più in alto. Su, sempre più su.

Sussurravo ai numerosi alberi sanguinanti che le loro ferite sarebbero guarite, perché la resina era guaritrice e protettrice. Gli alberi erano miei amici.

E le formiche erano le nostre conoscenze comuni. Erano sempre lì, piccole creature tenaci in cerca di una strada. Su e giù per gli alberi, sull’erba, in cortile, in cucina, su per la credenza, dentro il miele, in salotto, fino a tornare nel loro formicaio. In genere trascinando cibo o qualcosa che sembrava inutile – e ogni tanto un membro della famiglia deceduto.

In realtà non so se altri definirebbero gli alberi dietro casa nostra un vero e proprio bosco. Quanti alberi ci vogliono per fare un bosco? Ma per Carl e per me era un bosco, un bosco enorme. No, era qualcosa di più. Era un mondo sconfinato di odori, di suoni e di vita, che si dissolveva in un paesaggio remoto fatto di allodole canterine, erica e orzo delle sabbie, un paesaggio che sdrucciolava nella rena, scivolava nell’acqua e continuava in un mare senza fine.

Ma mi ci volle un po’ prima di scoprire l’erica e il mare. All’inizio c’era solo «l’albero». Quell’unico albero sanguinante e la scaltra formichina capace di evitare l’oro appiccicoso che avrebbe potuto soffocarla.

In seguito mi accorsi degli altri alberi: gli abeti che piegavano le loro fronde puntandole verso la terra come per ascoltarne i sussurri. Sembravano sempre così tristi gli abeti e, anche se alcuni erano diventati straordinariamente alti, era come se continuassero a piegarsi con nostalgia verso il luogo da cui erano spuntati. I pini erano completamente diversi. Erano fitti e forti, se ne stavano lì con i loro aghi ritti e le pigne puntute, e spesso avevo la sensazione che non gli importasse nulla della terra. Sono certa che guardassero il cielo e forse era con gioia che si protendevano verso l’alto, sarebbero volentieri volati via, una volta emersi dal sottobosco. Ora però mi piace credere che sarebbero tornati. Dopotutto appartenevano a Hovedet, come me.

Credo di preferire gli abeti, anche se mi piacerebbe volare.

E poi c’erano gli alberi-sonaglio. Si nascondevano tra le conifere con i loro tronchi grigiastri e slanciati che finivano in ghirlande di foglie verdi, piccoli cuori dentati che frinivano producendo musica quando erano colpiti dalla brezza. Amavo così tanto quel suono che spesso mi sedevo sotto un albero-sonaglio aspettando il vento. Ricordo chiaramente lo spavento quando all’improvviso un giorno le foglie caddero al primo singulto dell’autunno spargendosi a terra intorno a me. Me ne stavo seduta in un lago di cuori perduti. Cercai di riattaccarle ai rami (ai rami più bassi, perché non ero molto alta), ma i miei sforzi tremolanti provocavano soltanto la caduta di altre foglie. Non capivo nulla. Poi chiamai mio padre, che mi spiegò tutto.

Da allora il bosco divenne il luogo più sicuro al mondo. Capii che ogni cosa sarebbe ritornata. Che i colori si tramutavano l’uno nell’altro: dal verde chiaro al verde scuro, al rosso fuoco, all’oro brunito fino al nero più nero. Fango. Che la terra aveva bisogno di qualcosa da mangiare per buttare fuori nuova vita. Che il buio diventava luce che trascolorava di nuovo nell’oscurità. Che i cuori ricrescevano.

Oggi credo che mio padre fosse l’uomo più felice del mondo, lì, in mezzo alla natura. Dove poteva respirare. Non abbiamo mai avuto tanta aria e tante giornate di luce come allora, e sono certa che avesse il sole nel cuore, proprio come me, quando restavamo distesi per terra nel bosco a guardare gli uccelli tra le chiome degli alberi. Conoscevo già i versi degli uccelli, prima che mia madre mi insegnasse il canto dell’alfabeto. E anche quando me l’ebbe insegnato tutto, io insistevo per concludere alla ø.

Volevo finire su una ø, dicevo. Non su un å.1

Ogni tanto mi chiedo se sia stata tutta quell’aria a tenere in vita mio padre in seguito. E tutta quella luce. Magari aria e luce si possono conservare dentro di sé per un uso successivo, così come si conservano i ricordi nella mente, e come si accumulano pane svedese e biscotti nella dispensa, e ombrelli, coprimozzi e vecchi grammofoni in cucina, morsetti e reti da posta fissa e barattoli di cibo in bagno, e rotoli di stoffa, putrelle di ferro, fertilizzante, taniche di benzina, giornali e coperte in corridoio, pezzi di motore, materassi a molle, biciclette e teatrini per le marionette, violini e mangime per i polli in salotto, asciugamani, acquari e macchine per cucire, candele, pile di libri e dolci in camera da letto, e una testa di alce imbalsamato nella stanza accanto, e cassette, piumoni, bustine anti-umido, vaschette di alluminio, sacchi di sale e bidoni di vernice, catini e orsacchiotti e bambini in un vecchio container?

Okay, mi rendo conto che può suonare un po’ strano quando parlo in questo modo, ma era così che stavano le cose. Non eravamo esattamente come gli altri, l’ho scoperto strada facendo. Mia madre lo sapeva benissimo. Ora sto leggendo le lettere che ha conservato per me in una spessa cartelletta verde. Sopra c’è scritto: «Per Liv».

È così che mi chiamo. Liv.

Non le leggerò tutte insieme, non mi piace l’idea che finiscano, così le centellino. Ho un sacco di tempo.

Mio padre non era affatto come gli altri.

Si chiamava Jens.

Jens Haarder.

Cara Liv,

metto questa pagina per prima nella cartelletta. Considerala l’introduzione. Le altre lettere leggile pure nell’ordine che preferisci. In realtà non c’è una sequenza.

Non ho mai avuto il coraggio di raccontarti tutto ciò che avrei voluto, e a mano a mano che la mia voce se n’è andata non ne sono più stata capace. Ma posso scrivere e tu sai leggere – te l’ho insegnato io – e forse un giorno leggerai questi miei pensieri. Forse. Non so se sperarlo. Ma quel che spero è che sarai abbastanza grande quando lo farai.

Ti ho già scritto un paio di lettere più lunghe, ma ce ne sono anche di brevi, molti sono solo appunti, idee estemporanee. Non so quante vere e proprie lettere ci siano. E quanti scritti in tutto.

Ho nascosto la cartelletta a tuo padre, è la cosa migliore. Se la infilo tra il bordo del letto e il materasso e ci metto sopra la coperta, non si vede, e in questo modo se ho qualcosa da dirti ce l’ho sempre vicina.

Comunque mi riesce sempre più difficile recuperarla, adesso. Sono così pesante che non riesco quasi più a girarmi. Mi fa male dappertutto.

Perdonami se il contenuto delle mie lettere ti sembrerà caotico. Ma tu a navigare nel caos ci sei abituata, quindi forse capirai tutto. Forse tu capirai anche tuo padre.

Forse lo fai già.

Devi sapere che lo amo. E che un giorno probabilmente mi ucciderà. Io lo capisco, Liv.

Con amore, la tua mamma

P.S. Non so se definire la nostra vita una fiaba o un incubo. Magari è un po’ entrambe le cose? Spero tu riesca a vedere la fiaba.

Jens Haarder

C’è stato un tempo in cui Jens Haarder era considerato l’uomo più bello dell’isola, ma con gli anni diventò difficile comprenderne il motivo. Perché i capelli e la barba gli erano cresciuti in modo orrendo e selvaggio, e perché a un certo punto era diventato difficile vederlo – non solo dietro la barba, ma dietro tutte le cose che si erano ammucchiate intorno a lui. Nessuno si sarebbe mai immaginato che Jens avrebbe finito per ritrovarsi in quel disordine infernale.

Sull’isola tutti lo conoscevano da sempre. O meglio, sapevano chi era. Lo vedevano quando passava per Korsted col suo vecchio furgone. La gente di una certa età, cioè gran parte degli abitanti dell’isola, sapeva benissimo che il furgone era quello con cui una volta girava suo padre, carico di mobili in legno appena restaurati o di abeti di Natale pronti per essere addobbati. E con a bordo Jens. Il grazioso piccolino se ne stava seduto in mezzo a quella baraonda, sobbalzando felice senza alcun accenno né di barba né di disordine.

*

Era cominciata così bene. Era un bambino amato, come il fratello Mogens, e i due ragazzini vivevano una vita in qualche modo privilegiata con i genitori a Hovedet. Erano migliori amici, Hovedet era il loro parco giochi e via via che il padre insegnava loro ad aiutarlo nell’officina, divenne anche il loro luogo di lavoro.

Silas, il padre, sapeva fare un sacco di cose, ma era soprattutto un esperto falegname. Ci teneva a dare il meglio di sé e trattava gli alberi con grande rispetto, dal momento in cui spuntavano da terra fino a quando concludevano la loro vita come legna da ardere, assi, mobili o alberi di Natale. E li avrebbe rispettati anche se gli fossero sopravvissuti. Alcuni alberi selezionati diventavano bare preziosamente decorate, così tornavano alla terra da cui in un lontano passato erano sorti.

Entrambi i figli ereditarono il talento del padre per l’artigianato, ma a parte questo, tra i due ragazzi non c’erano altre somiglianze.

Jens era il prediletto. Il più giovane, quello più scuro di capelli e il più bello, era solita pensare sua madre quando i ragazzi giocavano in cortile e lei li osservava dalla cucina. In compenso, Mogens aveva una testa più brillante in tutti i sensi e questo la tranquillizzava, perché voleva dire che c’era speranza per l’attività, una volta che i ragazzi l’avessero rilevata. Else Haarder aveva un’enorme fiducia nel senso degli affari del figlio maggiore ed era intimamente convinta che Mogens, un giorno, avrebbe fatto prosperare l’attività di suo padre.

Perché Silas era sicuramente un apprezzato ebanista, ma quanto alle faccende economiche, le sue doti erano assai modeste. I soldi entravano, ma sembravano finire in cose del tutto superflue, a scapito delle necessità che avrebbero dovuto essere il vero scopo della sua impresa. Era ospite frequente dei due rigattieri dell’isola principale e aveva inoltre la straordinaria capacità di scovare i granai dove la gente riponeva le cose di cui voleva liberarsi. E così Silas tornava sempre a casa con qualcosa che era molto felice di aver ritrovato.

La moglie in genere non accoglieva quella roba di buon grado, ma lui non riusciva a farne a meno. Era anche profondamente convinto che un giorno avrebbe capito come utilizzare tutti quegli oggetti. Ci voleva occhio, diceva. Per le occasioni! Anche gli oggetti più miserevoli potevano nascondere un valore inestimabile. Non aveva forse costruito un elegantissimo candelabro con dodici vecchi ferri di cavallo? Else aveva dovuto dargli ragione. Era davvero bello e molto particolare. Poi era riuscito a venderne un paio a qualche turista estivo a sud, e in questo modo erano entrati i soldi per acquistare altri ferri di cavallo.

Il talento di Silas con il legno non si limitava a intagliare, levigare o montare: lui capiva come trattarlo ancora prima che finisse sotto la pialla. In realtà conosceva e si prendeva cura di tutti gli alberi di Hovedet come se fosse il loro padre biologico. Per quanto riguardava i suoi veri figli, a quanto pare era stato bravo nell’elargire il suo amore e condividere con loro le sue conoscenze: Jens amava il bosco con il cuore, Mogens con la testa. In altre parole, a Jens saliva un nodo alla gola quando vedeva abbattere un albero, mentre Mogens era tutto preso a calcolarne il valore di mercato.

Silas Haarder naturalmente amava entrambi i suoi figli. Ma forse teneva un po’ di più a Jens.

L’idea di ampliare l’appezzamento boschivo misto con un boschetto di abeti di Natale fu l’idea più visionaria che Silas riuscì a farsi venire, e senz’altro la più redditizia. Adesso c’erano abeti di Natale e rami di pino decorati per i residenti dell’isola, e per i pochi ospiti che vi trascorrevano le feste nelle loro case di vacanza, nonché i mezzi per imbandire qualche ghiottoneria sulla tavola natalizia della famiglia Haarder. Alla sola condizione, però, che Else Haarder si preoccupasse di incassare il denaro prima che fosse speso per acquistare un qualsiasi altro oggetto inutilizzabile.

Di posto per i pini ce n’era a sufficienza, dal momento che la famiglia aveva tutta l’isola per sé. Apparentemente nessun altro aveva interesse a vivere così tagliato fuori, tanto meno adesso che gli alberi e i cespugli avevano cominciato ad allargarsi in modo incontrollato, soffocando le radure in cui pascolavano le bestie. In compenso si andava spesso a Hovedet per far riparare qualcosa o magari solo per una chiacchierata, anche se bisognava allungare la strada, a piedi o in macchina, seguendo la sottile lingua di terra. Silas era benvoluto dagli abitanti dell’isola. Il suo lavoro era apprezzato e le sue piccole stranezze suscitavano ilarità. Era per esempio cosa nota che parlasse ai suoi alberi, e i suoi alberi di Natale erano popolari anche perché alla gente piaceva sentirlo sussurrare loro il suo addio prima di consegnarli ai clienti. Poi lo si vedeva strofinarsi le mani un po’ affranto nel freddo di dicembre, mentre la moglie prendeva il denaro.

Silas non era affatto un uomo comune, ma nessuno dubitava della sua bontà, e le bare che faceva erano talmente belle che venirvi sepolti era considerato una specie di privilegio.

Nessuno, tranne lo stesso Silas e il figlio minore, sapeva che le bare erano state collaudate prima di essere consegnate ai diretti interessati. Dopo aver completato una bara, la notte successiva i due sgattaiolavano nell’officina mentre Else Haarder e Mogens dormivano pesantemente, e ci si stendevano dentro, prima Silas, poi Jens sopra il suo ventre, avvolti dal buio e dal profumo di legno fresco.

Era una delle cose più belle e rassicuranti a cui Jens potesse pensare. E anche molti anni dopo, quando le ore nelle bare erano ormai lontane, svaporate in confusi ricordi d’infanzia, quella sensazione ancora permaneva in lui. Il buio era un amico fidato. Un amorevole abbraccio.

Chiacchieravano sempre un po’ del biciclettaio o del panettiere, o di chi fosse il morto recente che presto sarebbe stato deposto in quella bara. Silas conosceva quasi tutti sull’isola principale o frequentava qualcuno che conosceva il morto. Non che ne sparlasse. Raccontava soltanto cose belle dei morti. Per esempio, di come il fornaio si fosse sempre preso cura dei suoi topi, o di come il postino provasse per la moglie un amore così sovrabbondante da vedersi costretto a condividerlo con ben altre tre signore a sud dell’isola.

Silas inoltre confidò al figlio minore che il borgomastro di Korsted per molti anni aveva nascosto oggetti ovunque nel cortile, e che si poteva benissimo andare a prenderli a patto di riuscire a restare muti e invisibili e di non dirlo a nessuno, men che meno al borgomastro stesso. Era un giochino divertente che il borgomastro condivideva con pochi iniziati. Dopo la sua morte ci furono altri sull’isola che portarono avanti quel gioco, ma il tutto era segretissimo, e Jens non ne doveva assolutamente far parola con Mogens o con altri. Soprattutto con la mamma, a cui non piacevano questi giochi.

Quel che si diceva nella bara rimaneva nella bara. Questo era l’accordo.

In compenso non tutto quello che veniva deposto nella bara vi rimaneva. La notte in cui dovevano collaudare la bara per il fornaio, a Jens venne un’idea improvvisa, proprio mentre stava per raggiungere suo padre. Così, girò sui tacchi e prese a rovistare in una cassa dietro il tornio.

«Che stai facendo, Jens?» si sentì dal fondo della bara.

«Ho preso il suo mattarello» bisbigliò Jens orgoglioso quando fu di ritorno. «Non credi che il fornaio sarebbe contento di portarselo nella bara, anche se il manico è rotto?»

Quando una delle estremità colpì il fondo si sentì un piccolo clac. Poco dopo Silas rispose.

«Bah, non saprei. E poi ce l’ho da un po’ di tempo, Jens. Mi ci sono affezionato a quel mattarello – perché credi che ce l’abbia? Non c’è motivo di seppellire un oggetto in perfette condizioni che può essere ancora utilizzato. E poi è anche un piccolo ricordo del vecchio fornaio. No, è meglio che ce lo teniamo noi. Il fornaio comunque non ne avrà bisogno, lì dove deve andare.»

«Intendi nella bara?» sussurrò Jens.

«Pensavo più che altro a dopo.»

«Dopo? E dove andrà dopo?»

«Bah, dipende da quanto è stato bravo.»

«Come fornaio?»

«No, non è tanto questo. È più quanto è stato buono con gli altri mentre era in vita.»

«Una volta mi ha tirato dietro una sac à poche.»

«Davvero?»

«Sì, perché mi ero fermato a toccare il telaio della porta del panificio. Era quello che gli avevi fatto tu in primavera.»

«Te la sei portata via la sac à poche?»

«Sì.»

«Hai fatto bene.»

«Allora dove va? Visto che mi ha tirato dietro la sac à poche?»

«Difficile a dirsi, lo deciderà la natura. Ma quando il suo corpo si decomporrà nella bara, la sua anima se ne andrà e diventerà qualcos’altro. Quel che si è meritata di diventare.»

«E cosa per esempio? Una farfalla? Un filo d’erba? Un carro?» domandò Jens. «Un maialaccio?» Lo vedeva benissimo, il fornaio, come un grasso maiale.

«Mah, chi lo sa.»

«Può diventare di nuovo un fornaio?»

«Spero proprio di no.»

«Ma resterà sull’isola?»

«Non si può dire.»

Jens rifletté molto su ciò che si erano detti quella notte nella bara. Trovava rassicurante sapere che non finiva tutto con la morte. D’altro canto non gli piaceva non avere idea di quel che accadeva dopo. Stando così le cose, avrebbe preferito continuare a vivere nei suoi panni. Non gli andava proprio giù, per esempio, l’idea di poter diventare una zanzara. Piuttosto una formica, che almeno non volava in giro a pungere la gente; oppure un albero, che poteva diventare una bella bara in cui qualcuno un giorno si sarebbe steso per chiacchierare.

Gli vennero in mente un sacco di cose sulla morte, ma ce n’era una in particolare a cui non avrebbe mai voluto pensare: che non sarebbe morto soltanto lui. Anche sua madre e Mogens un giorno sarebbero morti. E suo padre. E non importava quel che sarebbero diventati dopo, perché non sarebbero più stati sua madre, suo padre e Mogens. Ebbe mal di pancia per giorni a quel pensiero e arrivò a chiedersi se non fosse meglio morire prima di loro, per non doverne sentire la mancanza. Ma in quel caso non sarebbero stati loro a sentire la sua mancanza? E se dopo la morte fosse diventato un albero o un cavallo o uno spaventapasseri, loro l’avrebbero mai scoperto? Si poteva immaginare qualcosa di peggio che essere uno spaventapasseri che non veniva riconosciuto, ma doveva restarsene lì impalato a scacciare gli uccelli? E si poteva davvero diventare un mattarello? E se ci si rompeva?

I pensieri gli martellavano in testa e faceva macabri incubi in cui lo portavano nella discarica. Una volta era andato con il nonno nella discarica a sud dell’isola con un mucchio di cose che sua mamma non voleva più perché si erano rotte. Prima che rientrassero, Silas era già tornato dal bosco. Era stata la prima volta che i ragazzi avevano visto il padre furioso! Era completamente paonazzo per la rabbia perché se n’erano andati con tutte quelle cose senza il suo permesso. La madre aveva impiegato quasi tutto il pomeriggio per farlo tornare in sé. Ma alla fine si erano seduti mano nella mano sulla panca mentre i ragazzi, sollevati, giocavano a calcio.

Qualche tempo dopo il nonno morì. All’inizio Mogens e Jens pensarono di dover essere tristi, ma poi gli venne spiegato che non c’era nulla di cui dispiacersi, perché il loro nonno materno era un vecchio, che quindi aveva smesso di fare il nonno e in qualche modo si preparava a morire. Non lo conoscevano benissimo, perché abitava giù a Sønderby e veniva raramente in visita a Hovedet, e quando c’era non spiccicava una parola. Perciò non è che sentissero davvero la sua mancanza . Comunque Jens non poté fare a meno di chiedersi in che forma avrebbe sperato di rinascere. E se poi ci fosse riuscito.

La notte in cui fu terminata la bara del nonno, Jens riuscì finalmente a liberarsi delle sue preoccupazioni. Giaceva comodo e beato sul morbido grembo di suo padre, che teneva le grandi mani calde sulla sua cassa toracica. Ogni tanto poteva sentire sulla fronte la sua barba, e anche se pungeva un po’ era una bella sensazione. Respiravano all’unisono.

«Tu cosa credi che diventerà il nonno?»

«Era un brav’uomo. Credo che diventerà qualcosa di bello.»

«Quindi non una zanzara?»

«No, non saprei esattamente che cosa.»

«Un albero?»

«Sì, un albero piuttosto. Un albero grande e bello.»

«Allora dobbiamo fare attenzione a non abbatterlo!»

Jens riuscì a sentire dalla barba che il papà stava sorridendo.

«Si può anche abbattere un albero se si è capaci di apprezzare la vita che ha vissuto. Per quanto riguarda tuo nonno, magari non ha sempre preso le decisioni giuste, ma è stato un uomo buono e amorevole che non avrebbe torto un pelo a un gatto. Dobbiamo ricordarlo per questo.»

ebook a soli 1,99

Da allora il bosco divenne il luogo più sicuro al mondo. Capii che ogni cosa sarebbe ritornata. Che i colori si tramutavano l’uno nell’altro: dal verde chiaro al verde scuro, al rosso fuoco, all’oro brunito fino al nero più nero. Fango. Che la terra aveva bisogno di qualcosa da mangiare per buttare fuori nuova vita. Che il buio diventava luce che trascolorava di nuovo nell’oscurità. Che i cuori ricrescevano.

Oggi credo che mio padre fosse l’uomo più felice del mondo, lì, in mezzo alla natura. Dove poteva respirare. Non abbiamo mai avuto tanta aria e tante giornate di luce come allora, e sono certa che avesse il sole nel cuore, proprio come me, quando restavamo distesi per terra nel bosco a guardare gli uccelli tra le chiome degli alberi. Conoscevo già i versi degli uccelli, prima che mia madre mi insegnasse il canto dell’alfabeto. E anche quando me l’ebbe insegnato tutto, io insistevo per concludere alla ø.