In tutte le librerie e sugli store on-line

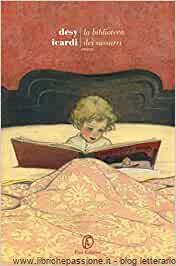

Dopo L’annusatrice di libri e La ragazza con la macchina da scrivere, torna Desy Icardi con una storia dallo stile inconfondibile che dà vita a personaggi davvero indimenticabili.

«Desy Icardi vive dentro i libri con ironia, attraversa le epoche con leggerezza e ne scrive con maestria». Costanza Rizzacasa d’Orsogna

Torino, anni Settanta. Dora vive in una casa sul fiume insieme alla sua numerosa famiglia, chiassosa e stravagante. Le giornate trascorrono secondo regole bizzarre finché un giorno questo strano equilibrio viene incrinato dal lutto. La casa di colpo si fa triste e silenziosa, ma, altrettanto improvvisamente, Dora inizia a sentire rumori sinistri. Per sfuggire a questa atmosfera opprimente, la bambina trova rifugio in un luogo dove il silenzio regna sovrano ma la quiete non è espressione di malinconia bensì di rispetto e raccoglimento: la biblioteca. Qui Dora farà la conoscenza del “lettore centenario”, l’avvocato Ferro, che ha dedicato l’intera esistenza ai libri e che decide di prendere la ragazzina sotto la sua ala per educarla al piacere della lettura. Ma crescere non è facile e la vita di Dora prenderà pieghe inaspettate tra smarrimento e segreti che riaffiorano dal passato mentre la sua famiglia si divide inevitabilmente e la casa sul fiume diventa solo un ricordo.

Un romanzo di formazione in cui l’amore per i libri aiuterà la protagonista a trovare il suo posto nel mondo. Una caccia al tesoro letteraria sulle tracce dei ricordi dell’infanzia.

Su L’annusatrice di libri hanno scritto:

«L’annusatrice di libri è un romanzo sorprendente, divertente e originale».

Paola Mastrocola, «Il Sole 24 ore»

«Desy Icardi sviluppa un intreccio che prende le mosse da una fantasiosa congettura, che sarebbe piaciuta a Calvino».

Guido Caserza, «Il Mattino»

«L’annusatrice di libri è frutto di una penna avvolgente e divertita, è un piccolo gioiello di delicatezza e spiritosaggine, ma è soprattutto un omaggio alla forza della lettura». Giulia Ciarapica, «Il Foglio»

Su La ragazza con la macchina da scrivere hanno scritto:

«Bel congegno narrativo il romanzo di Desy Icardi, costruito con abilità, si impernia sul senso del tatto in un modo imprevisto e originale».

Margherita Oggero, «ttl – La Stampa»

«Con ironia e destrezza, Desy Icardi costruisce un ingranaggio narrativo che usa la spregiudicatezza della scrittura come divertimento». Teresa Franco, «Il Sole 24 ore»

«Il romanzo non è solo investigazione e riappropriazione di tutti i sensi, ma anche una celebrazione della memoria».

Cristina Nadotti, «il Venerdì – la Repubblica»

Chiamatemi forte.

Alcuni anni fa – presto vi dirò quanti –, avendo poca o nessuna voce in capitolo né alcuno che prendesse le mie parti, fui costretta a lasciare la mia casa.

Chiamatemi forte, ripeto, non sussurrando con discrezione, fate in modo che il suono della vostra voce mi faccia sobbalzare. Gridate: «Dora!». E se non dovessi voltarmi, chiamatemi Dorina; anzi, Dorina degli Spifferi, così come chiamavano la mia prozia, ai tempi della storia che voglio narrarvi.

Capitolo 1

Aveva la forma di un casolare di campagna, la mia casa, anche se si trovava in città, a un paio di chilometri dal centro di Torino. Era circondata da un piccolo prato e da alti palazzi che si facevano sempre più numerosi e prossimi, e che col tempo finirono per soffocarla.

Ma nel 1971, quando avevo sei anni, la mia casa ancora respirava l’odore fresco dei prati e il sentore salmastro della Dora che vi scorreva sul retro, talvolta quieta e trasparente, talaltra irruente e torbida.

A chi la vedeva dall’esterno la casa sulla Dora poteva sembrare sciatta e un po’ malconcia: il praticello che la fronteggiava (che con grande ottimismo noi di famiglia chiamavamo “giardino”) era costellato di vasi vuoti o pieni di erbacce e, nel mezzo di quella piccola landa desolata, si ergeva una fontanella sghemba con un Bacco sghignazzante che sputacchiava fiotti d’acqua dalla bocca sdentata – ma soltanto quand’era di buonumore.

Sul retro della casa c’era un piccolo orto ancor più derelitto del giardino, del quale, a turno, ogni membro della famiglia provò a farsi carico per poi abbandonarlo subito a se stesso.

«Vado nell’orto!».

Quando uno di noi pronunciava questa frase, non significava che avesse intenzione di strappare le erbacce che assediavano la cicorietta piantata anni prima che continuava a riproporsi, di anno in anno, sempre più inselvatichita, bensì che desiderava starsene un po’ per conto proprio ad ascoltare l’immutabile borbottio della Dora, attendendo che il fluire dell’acqua verde trascinasse via le sue preoccupazioni, mentre le lenzuola stese ad asciugare si gonfiavano a ogni alito di vento, simili a piccoli velieri pronti a salpare.

Se l’esterno di casa nostra versava in uno stato di semiabbandono, l’interno era lindo e, a suo modo, ordinato: i vecchi pavimenti a disegni geometrici erano lustri di cera, i tendaggi spessi e inamidati odoravano di sapone di Marsiglia e le pareti erano ravvivate da decine di quadri da pochi soldi che riproducevano una gran varietà di soggetti, dalle nature morte agli animali mitologici, passando per i santi in estasi.

Proprio come i quadri, anche i mobili erano tanti – diciamo pure troppi – nonché differenti l’uno dall’altro. Ognuno di essi era approdato nelle nostre stanze seguendo percorsi labirintici: lasciti testamentari, regali o acquisti compulsivi a un mercatino delle pulci. La cosa sorprendente era che ogni nuovo mobile o suppellettile che entrava in casa nostra vi trovava naturalmente il suo posto, armonizzandosi col resto dell’arredamento senza richiedere che qualcos’altro venisse gettato via per fargli spazio. Ciò che entrava dalla nostra porta vi rimaneva in pianta stabile, perché la casa sulla Dora era una dimora straordinariamente accogliente, tanto con gli oggetti quanto con le persone.

Col suo mobilio raffazzonato e le carabattole che la infestavano, quella casa in fondo non aveva nulla di davvero speciale, salvo un dettaglio che a molti potrebbe apparire un difetto, ma che noi di famiglia tenevamo in gran considerazione: il rumore.

Il rumore di cui parlo non era un fattore esogeno come il rombare delle automobili o lo sferragliare del tram in strada, ma scaturiva dalle sue stesse stanze ed era alimentato da noi che ci abitavamo, sempre attenti a non lasciarlo mai spegnere, proprio come si fa con la fiamma dell’ultima candela durante un temporale che ha fatto saltare la corrente elettrica.

Eravamo gente comune, che nella casa sulla Dora faceva cose comuni, solo che le facevamo emettendo il maggior fracasso possibile: sbattevamo le porte, ci lanciavamo lungo le scale facendo rimbombare ogni gradino, trascinavamo le sedie sul pavimento costringendole a gemere e ci chiamavamo a voce spiegata da una camera all’altra come se una sterminata distanza ci separasse. Persino zia Maddalena, che aveva il cuore debole ed era bloccata a letto da prima che io nascessi, rimestava le sue medicine facendo tintinnare il cucchiaino sul vetro del bicchiere sino a produrre il rintocco di un campanaccio.

Mi sono chiesta tante volte del perché facessimo tutto quel baccano. Forse il prato attorno alla casa e il borbottio continuo del fiume ci inducevano a pensare che, giacché non potevamo disturbare nessuno, tanto valeva che indulgessimo nella più sfrenata baraonda; o magari il far fracasso con le nostre voci sguaiate e i gesti noncuranti ci ricordava che eravamo vivi e che stare al mondo, tutto sommato, era una cosa piacevole.

Sì, a ripensarci ora, doveva essere proprio per questa seconda ragione se tutti ci impegnavamo ad alimentare costantemente il rumore di casa; tutti tranne mio cugino Fulvio.

Fulvio frequentava l’istituto magistrale, aveva gli occhi verdi come l’acqua della Dora e si muoveva nel nostro baccano con passo dinoccolato e leggero, quasi avesse uno strano riguardo nei confronti del pavimento. Nonostante la sua indole silenziosa, Fulvio non era infastidito dal nostro chiasso, anzi, lo amava e ricercava perché, diceva, lo teneva allegro.

Con tutto il suo frastuono, infatti, casa nostra era innegabilmente allegra, e questo nonostante la morte vi entrasse e uscisse a suo comodo.

Alcune volte si era introdotta in maniera inaspettata, come certi ospiti inopportuni che si presentano a ridosso dell’ora di pranzo e chi è di casa si chiede se spegnere il fuoco sotto ai tegami o se aggiungere un piatto in tavola; in altre occasioni si era insinuata con cauta discrezione, sedendo in un cantuccio del divano ad aspettare con l’aria composta di una vecchina che attende il suo turno dal medico. Chi di noi ne avvertiva la presenza fingeva che non fosse lì e proseguiva la sua vita abbandonandosi al consueto schiamazzo nella speranza che costei, sentendosi ignorata, prima o poi avrebbe tolto le tende. Talvolta la nostra strategia funzionò, ma non fummo sempre così fortunati e in un paio d’occasioni la morte riuscì a concludere il lavoro per il quale si era presentata; allora la casa sulla Dora piombava in un pesante e innaturale silenzio.

Fu quando la morte prese confidenza con la nostra casa, e il silenzio delle stanze si fece irreversibilmente denso, che fummo costretti ad abbandonarla.

Capitolo 2

Ad abitare nella casa sulla Dora eravamo in sette, senza contare i numerosi gattini che Stèila, la nostra gatta tigrata, sfornava a mezze dozzine con cadenza semestrale – ci toccava ingegnarci ogni volta per trovar loro una famiglia adottiva. Oltre a me e ai miei genitori, nella casa vivevano la zia Maddalena con suo marito Bruno e il loro figlio Fulvio e, infine, la più importante di tutti: la prozia Dorina.

Lei era la padrona di casa, mentre noialtri eravamo suoi ospiti, condizione che ebbe la delicatezza d’animo di non farci mai pesare.

Lei e la casa sulla Dora erano una cosa sola; la prozia non se ne allontanava mai per più di qualche ora, salvo la prima domenica di ogni mese quando si metteva in ghingheri e dopo la messa andava a far visita a certi suoi cugini che vivevano in città, trascorrendovi l’intera giornata. In quelle ore senza di lei, il vecchio mobilio della casa scricchiolava più del solito, quasi piangesse la sua prolungata assenza.

La prozia era una donna di bassa statura, ma con un incedere così fiero da sembrare più alta di almeno una spanna; aveva un viso paffuto e giovanile che rendeva impossibile indovinarne l’età, e indossava ciabatte tutto l’anno, dentro e fuori casa perché, sosteneva, i piedi devono sentirsi liberi, altrimenti propagano la loro sensazione di prigionia all’intera persona. Molti malumori, stati depressivi e asperità del carattere, secondo la prozia Dorina, dipendevano dall’uso smodato di scarpe chiuse sia sul retro che sul davanti del piede. «Fateci caso», ci ripeteva per avvalorare la sua tesi, «al telegiornale avete mai visto un assassino con i sandali? No! Chi porta i sandali non ha istinti omicidi!».

Le calzature che indossava non avevano le suole in gomma o in feltro, bensì rigorosamente in legno, il che rendeva il suo incedere un perpetuo assolo di nacchere.

La prozia Dorina era, insomma, la nostra fonte suprema di saggezza nonché di fracasso, non soltanto per il continuo naccherare delle suole in legno; c’erano anche le sue orecchie che il tempo aveva indurito, costringendo lei e ogni suo interlocutore a parlare più forte di quanto normalmente sarebbe stato necessario.

Nonostante la sua semisordità, la prozia era in grado di sentire suoni che ai più sfuggivano. Nel paese del Monferrato dov’era nata e vissuta fino al giorno delle sue nozze, la prozia era nota come “Dorina degli Spifferi”, e così continuò a essere chiamata anche nel nostro quartiere e in tutti gli angoli di Torino nei quali mostrò le sue singolari abilità d’ascolto.

La prozia e il prozio si erano incontrati al paese di lei, durante la festa della vendemmia: lui era un forestiero di Torino venuto per farsi una bevuta con gli amici, lei sfilava su un carro allegorico con indosso il costume tradizionale.

«Se ti piace e ti sembra un bravo ragazzo, non lasciartelo scappare», le aveva suggerito la madre, quando si era accorta di quel forestiero che la corteggiava. «Qui in paese nessuno ti piglierà e non perché tu sia brutta, stupida o malata – che grazie al cielo sei graziosa, sveglia e scoppi di salute –, ma perché sei Dorina degli Spifferi. Verranno da te quando il cavallo si ammalerà all’improvviso o se sentiranno dei passi in solaio, ma non ti chiederanno mai in moglie, così com’è successo a tua zia e prima ancora alla tua prozia, che sentivano quel che senti tu».

Alla prozia il giovanotto piaceva, così diede retta a sua madre e lo sposò alla svelta, prima che gli giungesse qualche voce sul suo conto. Si sposarono nel 1915 e il loro matrimonio fu piuttosto breve. Fecero appena in tempo a trasferirsi nella casa sulla Dora che il prozio fu chiamato al fronte. La prozia non rimase però vedova a causa della Grande Guerra; il suo sposo non morì in trincea bensì qualche mese dopo il suo ritorno, in un incidente nella fabbrica dove aveva da poco trovato lavoro.

Del prozio non so nulla, nemmeno il nome di battesimo; l’unica sua traccia nei miei ricordi è una fotografia nella quale se ne sta impalato con indosso la divisa da bersagliere, davanti a un giardino dipinto su di un telone, col volto imberbe e un po’ spaurito del tutto simile a quello di tanti altri giovani soldati di quegli anni, che è tanto facile immaginare uccisi in battaglia quanto è difficile supporre che abbiano ucciso qualcuno a loro volta.

Dopo la morte del marito la prozia Dorina era rimasta a vivere nella casa sulla Dora, sostentandosi con la pensione da vedova e dedicandosi a quella che considerava la sua missione: ripulire quelle che lei chiamava le “case lamentose” – le abitazioni, cioè, che trattenevano tra le loro mura rimpianti, sensi di colpa, ansie e altre tristezze.

Lei, e le sue antenate ancor prima, chiamavano quelle seccature metafisiche col familiare e rassicurante nome di “Spifferi”.

Guai a provare a definirle con termini più altisonanti o terrifici come fantasmi, spettri o presenze; se qualcuno lo faceva, la prozia andava su tutte le furie poiché quei termini erano, a suo avviso, tanto inappropriati quanto funesti: «Non bisogna parlare di ciò che non si sa, né tantomeno di ciò di cui è meglio non sapere!».

Desy Icardi. Torinese, ha pubblicato con Fazi Editore L’annusatrice di libri (2019) e La ragazza con la macchina da scrivere (2020) riscuotendo, anche all’estero, un grande successo di critica e di pubblico.

Per acquistare il libro cliccate sul link in basso