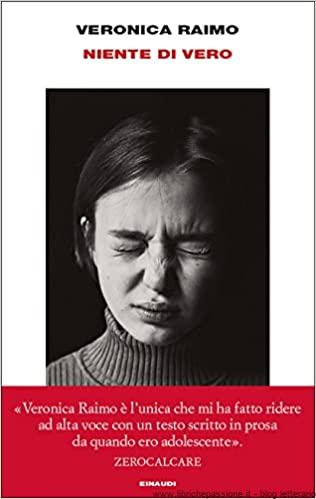

La lingua batte dove il dente duole, e il dente che duole alla fin fine è sempre lo stesso. L’unica rivoluzione possibile è smettere di piangerci su. In questo romanzo esilarante e feroce, Veronica Raimo apre una strada nuova. Racconta del sesso, dei legami, delle perdite, del diventare grandi, e nella sua voce buffa, caustica, disincantata esplode il ritratto finalmente sincero e libero di una giovane donna di oggi. “Niente di vero” è la scommessa riuscita, rarissima, di curare le ferite ridendo. «All’inizio c’è la famiglia. Veronica Raimo racconta che, specialmente se si è figlie, quell’inizio combacia con la fine» (Domenico Starnone). «Leggere questo romanzo è una festa. Ma molte pagine sono ferite da medusa: bruciano alla distanza» (Claudia Durastanti). Prendete lo spirito dissacrante che trasforma nevrosi, sesso e disastri famigliari in commedia, da Fleabag al Lamento di Portnoy, aggiungete l’uso spietato che Annie Ernaux fa dei ricordi: avrete la voce di una scrittrice che in Italia ancora non c’era. Veronica Raimo sabota dall’interno il romanzo di formazione. Il suo racconto procede in modo libero, seminando sassolini indimenticabili sulla strada. All’origine ci sono una madre onnipresente che riconosce come unico principio morale la propria ansia; un padre pieno di ossessioni igieniche e architettoniche che condanna i figli a fare presto i conti con la noia; un fratello genio precoce, centro di tutte le attenzioni. Circondata da questa congrega di famigliari difettosi, Veronica scopre l’impostura per inventare se stessa. Se la memoria è una sabotatrice sopraffina e la scrittura, come il ricordo, rischia di falsare allegramente la tua identità, allora il comico è una precisa scelta letteraria, il grimaldello per aprire all’indicibile. In questa storia all’apparenza intima, c’è il racconto precisissimo di certi cortocircuiti emotivi, di quell’energia paralizzante che può essere la famiglia, dell’impresa sempre incerta che è il diventare donna. Con una prosa nervosa, pungente, dall’intelligenza sempre inquieta, Veronica Raimo ci regala un monologo ustionante. «Veronica Raimo è l’unica che mi ha fatto ridere ad alta voce con un testo scritto in prosa da quando ero adolescente» (Zerocalcare).

per Cecilia, Glenda e Milena

Niente di vero

Robert mi aveva fatto conoscere un sentimento morale molto yurok: la vergogna. Non il senso di colpa, non c’era niente per cui doversi sentire in colpa; solo la vergogna. Diventi rossa per la rabbia, ti ammutolisci e cerchi di fartene una ragione. Devo in parte ringraziare Robert per il profondo rispetto che nutro verso la vergogna come strumento sociale.

URSULA K. LE GUIN, Indian Uncles.

Quando in una famiglia nasce uno scrittore, quella famiglia è finita, si dice.

In realtà la famiglia se la caverà alla grande, come è sempre stato dall’alba dei tempi, mentre sarà lo scrittore a fare una brutta fine nel tentativo disperato di uccidere madri, padri e fratelli, per poi ritrovarseli inesorabilmente vivi.

Mio fratello muore tante volte al mese.

È mia madre a chiamare per avvertirmi della dipartita.

– Tuo fratello non mi risponde al telefono, – dice in un sibilo.

Per lei il telefono certifica la nostra permanenza sulla Terra, in caso di mancata risposta non esistono altre spiegazioni che una cessata attività vitale.

Quando mi chiama per dirmi che mio fratello non c’è piú, non vuole essere rassicurata, ci tiene piuttosto che partecipi al cordoglio. Patire insieme è la sua forma di felicità: mal comune, gaudio totale.

A volte le ragioni del decesso sono banali: una fuga di gas, un frontale con l’auto, una botta in testa dopo un brutto scivolone.

Altre volte gli scenari si fanno piú complessi.

La scorsa Pasquetta, dopo la telefonata di mia madre, è arrivata quella di un giovane carabiniere:

– Sua madre ha denunciato la scomparsa di suo fratello, conferma?

Non si sentivano piú o meno da un paio d’ore. Lui era a pranzo fuori con la fidanzata, lei si tormentava sul perché non fosse a pranzo con chi l’aveva messo al mondo.

Ho cercato di tranquillizzare il giovane carabiniere, era tutto sotto controllo. – No, – è sbottato, – non è tutto sotto controllo, al centralino stanno sbroccando.

In quella particolare circostanza mio fratello non era ancora morto, ma ridotto in fin di vita. Si trovava in un garage dopo essere stato sequestrato e torturato da aguzzini del Partito democratico. Era da poco diventato assessore alla Cultura al Terzo municipio di Roma e di tanto in tanto capitavano delle scaramucce con i colleghi di partito.

– Non devi bisticciare con nessuno, – si era raccomandata mia madre.

– Mamma, non bisticcio, faccio politica.

– Va bene, ma poi fate pace.

Dopo aver appurato che suo figlio è ancora vivo, mia madre si sente sempre mortificata. Fa il broncio contrito di una dodicenne. E anche la voce da dodicenne. Come si fa a prendersela con una bambina?

– Dici che dovrei portare delle paste ai carabinieri? – mi chiede con la vocetta.

Chissà poi perché ha chiamato i carabinieri e non la polizia. Non ho il coraggio di approfondire la questione perché potrebbe raddoppiare le telefonate. I pompieri, ad esempio, la protezione civile. Non ci ha mai pensato.

Per tutta la durata del panico, mia madre contratta col Signore e si impone dei fioretti. Non mangiare dolci, non andare al cinema, non leggere le riviste, non sentire Radio 3, per giorni, mesi, anni. Attualmente non può andare dal parrucchiere e non può guardare la televisione. A volte l’abbinata è niente Radio 3 e niente dolci. O niente caffè e scarpe nuove. Ci sono incastri, accoppiate, dipende.

La vado a trovare perché sono preoccupata.

– Ah, Verika, sei tu? – Mia madre mi chiama Verika. – Speravo fosse tuo fratello.

Lei vive ancora nella casa dove sono cresciuta, in un quartiere residenziale alla periferia nord-est di Roma. Lo stesso municipio dove suo figlio è diventato assessore alla Cultura. Vorrei convincerla a convertire almeno uno dei fioretti in un’azione propositiva: – Fai un po’ di volontariato, – le dico, – sono sicura che il Signore sarà d’accordo.

Lei scuote il capo e intanto mi chiede di accendere la televisione e dirle cosa succede nel mondo. Si copre gli occhi con le mani ma la vedo sbirciare tra indice e medio. Cerca a tentoni il telecomando e alza il volume: – Eh, non si sentiva niente.

Quando mio fratello era in ostaggio dei torturatori del Pd, mia madre aspettava tremante la telefonata fatale: – Avevo giurato a me stessa che mi sarei buttata dalla finestra.

– Che bel pensiero, mamma. Cosí avrei fatto Pasquetta con mio fratello trucidato e mia madre schiantata al suolo.

Poi mi assale un dubbio: – Ma se avessero fatto fuori me, ti saresti buttata lo stesso?

Silenzio.

Non mi guarda perché ha ancora una mano davanti agli occhi.

– E quindi? Ti saresti buttata?

– Eddai, non fare queste domande sceme.

Quando torno a casa mia e ci ripenso, c’è qualcosa che non quadra in quella scena di mancato suicidio. Non c’è una sola finestra a casa dei miei genitori da cui sia possibile buttarsi di sotto. Sono troppo piccole perché sono state tutte tagliate a metà.

Mio padre aveva la smania di dividere le stanze, senza alcun motivo. Semplicemente ci costruiva dentro un muro. Costruiva muri nelle stanze, non si può dire in altro modo.

Vivevamo in quattro in un appartamento di sessanta metri quadri dove era riuscito a ricavare tre camere da letto, una sala, una cucina, un tinello, una veranda e due bagni, piú un lungo cunicolo soppalcato che correva lungo tutta la casa e abbassava il soffitto. Una persona particolarmente alta ci avrebbe sbattuto la testa, ma nessuno in famiglia aveva questo problema.

Non esistevano porte vere e proprie, solo porte a scomparsa senza serratura. Era come vivere dentro un allestimento teatrale, le stanze erano puramente nominali, simulazioni a beneficio degli spettatori.

Per un certo periodo della mia infanzia, la mia cameretta è esistita solo di notte. Di giorno tornava a essere un corridoio. La sera, quando dovevo andare a dormire, tiravo due porte a soffietto e buttavo giú un pezzo di muro che in realtà era un letto ribaltabile. La mattina spariva tutto, si cambiava scena. Si spostavano pannelli, si alzavano sipari. In seguito, la mia cameretta è stata trasferita dentro quella di mio fratello, un parallelepipedo piazzato in un angolo della stanza come fosse uno sgabuzzino messo per orizzontale. La finestra – come tutte le altre – era stata segata a

Mio fratello muore tante volte al mese.

È mia madre a chiamare per avvertirmi della dipartita.

– Tuo fratello non mi risponde al telefono, – dice in un sibilo.

Per lei il telefono certifica la nostra permanenza sulla Terra, in caso di mancata risposta non esistono altre spiegazioni che una cessata attività vitale.

Quando mi chiama per dirmi che mio fratello non c’è piú, non vuole essere rassicurata, ci tiene piuttosto che partecipi al cordoglio. Patire insieme è la sua forma di felicità: mal comune, gaudio totale.

A volte le ragioni del decesso sono banali: una fuga di gas, un frontale con l’auto, una botta in testa dopo un brutto scivolone.

Altre volte gli scenari si fanno piú complessi.

La scorsa Pasquetta, dopo la telefonata di mia madre, è arrivata quella di un giovane carabiniere:

– Sua madre ha denunciato la scomparsa di suo fratello, conferma?

Non si sentivano piú o meno da un paio d’ore. Lui era a pranzo fuori con la fidanzata, lei si tormentava sul perché non fosse a pranzo con chi l’aveva messo al mondo.

Ho cercato di tranquillizzare il giovane carabiniere, era tutto sotto controllo. – No, – è sbottato, – non è tutto sotto controllo, al centralino stanno sbroccando.

In quella particolare circostanza mio fratello non era ancora morto, ma ridotto in fin di vita. Si trovava in un garage dopo essere stato sequestrato e torturato da aguzzini del Partito democratico. Era da poco diventato assessore alla Cultura al Terzo municipio di Roma e di tanto in tanto capitavano delle scaramucce con i colleghi di partito.

– Non devi bisticciare con nessuno, – si era raccomandata mia madre.

– Mamma, non bisticcio, faccio politica.

– Va bene, ma poi fate pace.

Dopo aver appurato che suo figlio è ancora vivo, mia madre si sente sempre mortificata. Fa il broncio contrito di una dodicenne. E anche la voce da dodicenne. Come si fa a prendersela con una bambina?

– Dici che dovrei portare delle paste ai carabinieri? – mi chiede con la vocetta.

Chissà poi perché ha chiamato i carabinieri e non la polizia. Non ho il coraggio di approfondire la questione perché potrebbe raddoppiare le telefonate. I pompieri, ad esempio, la protezione civile. Non ci ha mai pensato.

Per tutta la durata del panico, mia madre contratta col Signore e si impone dei fioretti. Non mangiare dolci, non andare al cinema, non leggere le riviste, non sentire Radio 3, per giorni, mesi, anni. Attualmente non può andare dal parrucchiere e non può guardare la televisione. A volte l’abbinata è niente Radio 3 e niente dolci. O niente caffè e scarpe nuove. Ci sono incastri, accoppiate, dipende.

La vado a trovare perché sono preoccupata.

– Ah, Verika, sei tu? – Mia madre mi chiama Verika. – Speravo fosse tuo fratello.

Lei vive ancora nella casa dove sono cresciuta, in un quartiere residenziale alla periferia nord-est di Roma. Lo stesso municipio dove suo figlio è diventato assessore alla Cultura. Vorrei convincerla a convertire almeno uno dei fioretti in un’azione propositiva: – Fai un po’ di volontariato, – le dico, – sono sicura che il Signore sarà d’accordo.

Lei scuote il capo e intanto mi chiede di accendere la televisione e dirle cosa succede nel mondo. Si copre gli occhi con le mani ma la vedo sbirciare tra indice e medio. Cerca a tentoni il telecomando e alza il volume: – Eh, non si sentiva niente.

Quando mio fratello era in ostaggio dei torturatori del Pd, mia madre aspettava tremante la telefonata fatale: – Avevo giurato a me stessa che mi sarei buttata dalla finestra.

– Che bel pensiero, mamma. Cosí avrei fatto Pasquetta con mio fratello trucidato e mia madre schiantata al suolo.

Poi mi assale un dubbio: – Ma se avessero fatto fuori me, ti saresti buttata lo stesso?

Silenzio.

Non mi guarda perché ha ancora una mano davanti agli occhi.

– E quindi? Ti saresti buttata?

– Eddai, non fare queste domande sceme.

Quando torno a casa mia e ci ripenso, c’è qualcosa che non quadra in quella scena di mancato suicidio. Non c’è una sola finestra a casa dei miei genitori da cui sia possibile buttarsi di sotto. Sono troppo piccole perché sono state tutte tagliate a metà.

Mio padre aveva la smania di dividere le stanze, senza alcun motivo. Semplicemente ci costruiva dentro un muro. Costruiva muri nelle stanze, non si può dire in altro modo.

Vivevamo in quattro in un appartamento di sessanta metri quadri dove era riuscito a ricavare tre camere da letto, una sala, una cucina, un tinello, una veranda e due bagni, piú un lungo cunicolo soppalcato che correva lungo tutta la casa e abbassava il soffitto. Una persona particolarmente alta ci avrebbe sbattuto la testa, ma nessuno in famiglia aveva questo problema.

Non esistevano porte vere e proprie, solo porte a scomparsa senza serratura. Era come vivere dentro un allestimento teatrale, le stanze erano puramente nominali, simulazioni a beneficio degli spettatori.

Per un certo periodo della mia infanzia, la mia cameretta è esistita solo di notte. Di giorno tornava a essere un corridoio. La sera, quando dovevo andare a dormire, tiravo due porte a soffietto e buttavo giú un pezzo di muro che in realtà era un letto ribaltabile. La mattina spariva tutto, si cambiava scena. Si spostavano pannelli, si alzavano sipari. In seguito, la mia cameretta è stata trasferita dentro quella di mio fratello, un parallelepipedo piazzato in un angolo della stanza come fosse uno sgabuzzino messo per orizzontale. La finestra – come tutte le altre – era stata segata a metà dal muro: se volevo affacciarmi al mondo, dovevo accontentarmi di un’anta grossa quanto uno sportello da frigobar.

«Volevo dirti solo che non ci saresti passata dalla finestra», scrivo a mia madre.

«Grazie, tesoro, – mi risponde, – prendo nota»

Ho imparato a leggere a quattro anni. In un’altra famiglia forse mi sarei guadagnata almeno un «brava», nella mia fu un dato del tutto irrilevante visto che mio fratello aveva imparato verso i tre anni e a quattro conosceva a memoria le capitali di tutto il mondo, i nomi dei presidenti americani in ordine cronologico con data d’insediamento e quelli dei giocatori della Juve a partire dal 1975, l’anno della sua nascita.

In realtà, nella spartizione dei ruoli, il fatto che lui si fosse accaparrato quello di genio di casa mi aveva concesso di vivere molto piú tranquilla. Mia madre sostiene che di fronte alla possibilità di fare la primina, come aveva fatto mio fratello, io abbia risposto: – No, mamma, grazie. Voglio essere come tutti gli altri.

Dubito che a cinque anni avessi la consapevolezza necessaria a pronunciare una frase del genere, ma è vero che, per certi versi, ero nella posizione di non dover dimostrare niente a nessuno. Per mio fratello le cose non erano cosí semplici. Non lo invidiavo.

C’è un aneddoto che racconta sempre mia madre. Una volta al ristorante, lui – non ancora treenne – aveva preso il menu e si era messo a declamarlo dall’alto del suo seggiolone. Enfatizzava gli accapo, indovinava gli iati e raddoppiava le consonanti giuste. Il cameriere che era venuto a prendere l’ordine si era limitato ad aspettare con aria annoiata che il moccioso finisse la performance. Quando mio fratello era arrivato in fondo alla lista dei dolci, il cameriere continuava a stare lí con la penna in mano senza manifestare il minimo segno di sbigottimento.

– Be’, volete ordinare o ripasso?

A quel punto il piccolo genio, in preda alla frustrazione, aveva afferrato un bicchiere dal tavolo e l’aveva preso a morsi.

Mia madre è sempre molto fiera quando racconta l’aneddoto e, al pari di suo figlio treenne, ha un moto di stizza se qualcuno tra i presenti non si mostra abbastanza divertito dal racconto, tanto da ricominciare daccapo la storiella per spiegarne i passaggi fondamentali.

Quando mia madre ci presentava a delle persone nuove, diceva: – Ecco, questi sono i miei gioielli –. Era probabile che il riferimento non venisse colto e allora col piglio da professoressa propinava tutta la storia dei Gracchi per tornare felice alla sua chiosa: – Ecco, questi sono i miei gioielli!

I gioielli, però, non sono tutti uguali. Dopo aver enumerato le cose incredibili che era in grado di fare mio fratello – poemetti in ottonari sulle gesta di Garibaldi, equazioni a due incognite, parole crociate bifrontali senza schema, partite a Master Mind risolte in tre mosse – si arrivava al mio turno: – E a Verika piace disegnare, – diceva. Fine.

Non era nemmeno vero, ma comunque in assenza di una genialità strabordante, si era deciso che non me la cavassi male a disegnare. Anche nonno Peppino, il padre di mio padre, aveva avuto il suo ruolo nella costruzione del personaggio. Da piccola l’unico gioco che mi piaceva della «Settimana Enigmistica» era Questo l’ho fatto io! Si trattava di elaborare un disegno a partire da un paio di linee già stampate all’interno di una vignetta. Una volta disegnai una specie di extraterrestre, che mio nonno prese per un gatto e ribattezzò Il gatto curiosone. Un mese dopo mi regalò un volume illustrato di favole di La Fontaine dicendomi che era il premio spedito dalla «Settimana Enigmistica» per il mio gatto curiosone. Anche allora sapevo che mi stava palesemente mentendo, perché avevo già controllato i disegni premiati e non c’era traccia del mio extraterrestre spacciato per gatto.

Veronica Raimo è nata a Roma. Questo è il suo primo romanzo per Einaudi. Ha cosceneggiato il film Bella addormentata (2012) di Marco Bellocchio. Si occupa di giornalismo culturale per diverse testate. Ha tradotto dall’inglese, tra gli altri: Francis Scott Fitzgerald, Octavia E. Butler, Ray Bradbury.

Per acquistare il libro cliccate sul link in basso

Non mi pare francamente che questo libro meriti tanti sperticati elogi.

Inizialmente è divertente, dissacrante, vivace.

Poi annoia,esagera, estremizza parossisticamente il racconto.

Annoia.

Sarà che contemporaneamente leggevo Andrea Vitali, SONO MANCATO ALL’AFFETTO DEI MUEI CARI ……..un altro mondo, autentico divertimento.

Senza il bisogno di estremizzare e rendere parossistico ogni rapporto familiare e personale. Se parlate bene di tutto e tutti, siete inutili.