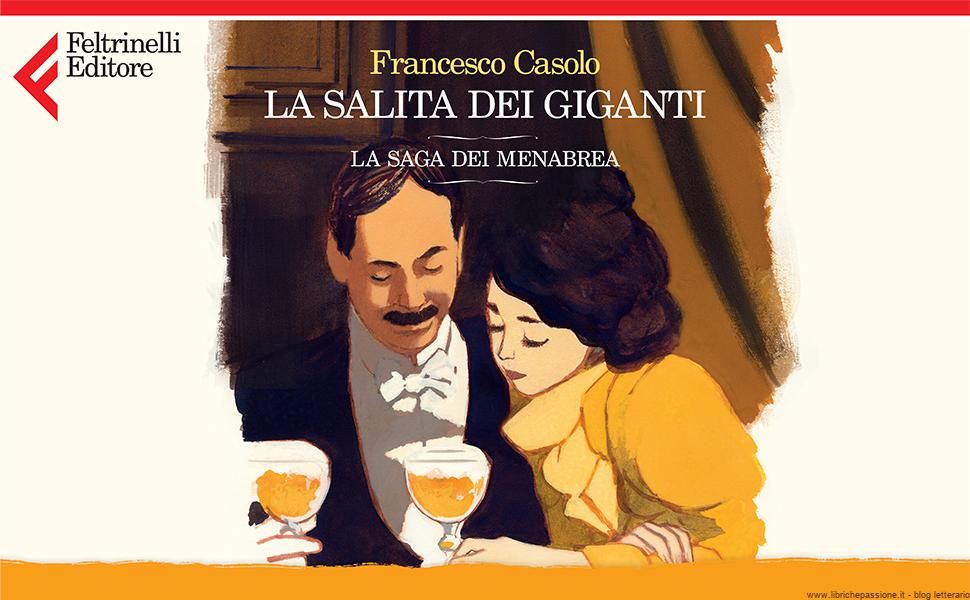

Il sogno di due uomini visionari. Il destino di due donne coraggiose.

La Belle Époque è alle porte e il cinema sta per essere inventato quando, il 29 agosto 1882, Carlo Menabrea organizza un sontuoso ricevimento per festeggiare l’acquisto di un castello poco lontano da Biella. Nessuno in città ha intenzione di perdersi l’evento, ma pochi sanno che l’origine di tanta fortuna risiede in una scommessa fatta trent’anni prima: il padre di Carlo, Giuseppe, walser di Gressoney, che come i suoi antenati valicava a piedi i ghiacciai per commerciare lana e prodotti di artigianato in Svizzera, ha deciso di puntare tutto su una bevanda, la birra. Quando nel cielo sopra il castello esplodono i fuochi d’artificio che illuminano il cortile a giorno e si riflettono sul volto di Carlo, anche la sua secondogenita Eugenia, che tutti chiamano Genia, avrebbe qualcosa da domandargli: perché, qualche settimana prima, ha insistito perché fosse lei, e non le sue sorelle, ad accompagnarlo in montagna? E perché, raggiunta la vetta, al cospetto dei Giganti del Monte Rosa, ha tanto voluto che lei, a soli sei anni, assaggiasse la birra?

Fra amori, gelosie, gloria e cadute – e un destino che, come una valanga, colpisce sempre nello stesso punto –, solo più tardi Genia intuirà quello che suo padre non aveva osato dirle: quel sorso di birra era un rito iniziatico. È lei la prescelta, l’erede designata per portare avanti la tradizione di famiglia, anche se nessuno vuole fare affari con una donna. Per riuscirci Genia dovrà, con l’aiuto della madre, diventare un Gigante, come suo padre e suo nonno e come le montagne ai piedi delle quali sono cresciuti tutti loro. Grazie a un accurato lavoro di ricerca, Francesco Casolo ha costruito un’appassionante saga familiare, epica e intima al tempo stesso, in cui le donne si ritagliano il proprio spazio nella storia con determinazione e coraggio.

A Bianca e Erica,

Erica e Bianca,

diverse e magiche

Il mio Dio è il Dio dei viandanti. Se si cammina con abbastanza energia, probabilmente non si ha bisogno di nessun altro Dio.

BRUCE CHATWIN, In Patagonia

PROLOGO

BIELLA, 1882

Continuava a pensarci.

Ispezionava ogni angolo della memoria, rovistava nei ricordi, andava su e giù e poi avanti e indietro in quello che aveva visto, fatto e vissuto fino a quel momento, eppure niente, non le veniva proprio in mente.

Strano davvero: come poteva aver dimenticato cosa aveva messo in moto la prima avventura della sua vita? La prima tutta sua, senza l’aiuto di sua madre o di sua sorella maggiore, Albertina. E tantomeno di suo padre.

Ma quel ricordo era svanito, come perso.

C’era di che strapparsi i capelli, pensava Eugenia Menabrea, che tutti chiamavano Genia per distinguerla dalla madre, Eugenia pure lei.

A sua discolpa, c’era che fra i suoi cinque e i suoi sei anni – li aveva compiuti da poco, ma pareva fosse già trascorso un secolo – le erano successe tante cose. E poi, a essere sincera, anche la sua prima avventura era stata più un fiasco che un’avventura.

Ma queste erano solo scuse: doveva ricordarsene e basta.

Nel frattempo, a Biella era cominciata la primavera. Bastava mettere il naso fuori dalla città, in campagna, per vedere le risaie allagate. Genia ci passava vicino, con la vetturina o, peggio, con l’asino, e non poteva non pensare a quella donna al lavoro nei campi di cereali sul Nilo di cui le aveva parlato il nonno. Era come se l’avesse conosciuta, tanto la descriveva nel dettaglio: ma come era possibile, se era vissuta migliaia di anni prima?

Era arrivato il primo caldo: la notte le zanzare ti tenevano sveglia mentre di giorno, a passeggio per le strade, con la gonna lunga e il cappello in testa, già si sudava che sotto la stoffa ti sentivi i capelli fradici.

Ai primi di ottobre, nell’autunno precedente, Genia aveva cominciato la scuola. Non era solo una scuola la sua, per sua madre non sarebbe stato abbastanza, ma un collegio con i lampadari antichi che ti dondolavano sulla testa, le camerate, un crocifisso inchiodato sopra ogni letto e tante suore dappertutto. Suore che ti sgridavano, suore “signorina, vi prego”, suore “state composta, che diamine”, vestite col velo nero e il bavero largo e bianco, che il papà e la mamma chiamavano le “Dame inglesi” anche se parlavano italiano esattamente come lei e venivano da paesi intorno a Biella, quelli delle risaie allagate. Vivere nel Collegio Santa Caterina, non vedere la mamma per tutta la settimana, avere una stanza con altre bambine invece che con le sue sorelle, incontrare ogni tanto di sfuggita Albertina che era in quarta elementare: erano solo alcune delle tante cose nuove, se ci pensava, che le erano successe in quei mesi.

Ce n’erano parecchie altre: sua madre, quando erano a casa – che come la scuola non era solo una casa (questo non sarebbe stato abbastanza per suo padre), ma anche una grande fabbrica di birra che si chiamava come loro, Menabrea –, aveva preso ad affidarle sua sorella più piccola di tre anni, Maria. Sempre più spesso era Genia a tenerla stretta per la mano perché non la schiacciassero quando nel cortile passavano i carri con i fusti di birra o con l’orzo o col fieno, e una bambina così piccola manco la vedevano, o a sostenerla lungo le scale perché non rotolasse giù quando scendeva o picchiasse la fronte quando saliva.

Non solo: sempre fra i suoi cinque e sei anni, Albertina, che invece aveva nove anni, le aveva insegnato a montare da sola su un mulo quando erano in montagna e a salire sul predellino di una vetturina facendo leva con le braccia e presa con le mani quando erano in città. Non doveva più chiedere continuamente aiuto, e guai se qualcuno anche solo accennava il gesto di darglielo.

Arrivato aprile, c’era stato il suo compleanno.

Attorno a una torta al gianduia, Genia era stata festeggiata dai cugini e dagli zii che abitavano a Biella, non lontano da loro, e dai nonni materni, che quella mattina avevano preso apposta il treno da Pont-Saint-Martin. Aveva sentito la mamma svegliarsi prestissimo per cucinare e per una volta lei e Albertina, che quel giorno erano state tenute a casa da scuola, si erano alzate senza protestare e si erano date da fare per aiutarla.

Quando era venuto il momento di fare un bel respiro e spegnere le candeline, Genia aveva guardato davanti a sé dov’erano seduti suo padre Carlo Menabrea, anche lui tornato apposta da Berna o da Aosta o da Zurigo per il suo compleanno, e Maria. Aveva lasciato correre lo sguardo sugli altri ospiti che la fissavano sorridendo, e si era detta che c’erano tutti e che era felice. Mancava solo la nonna paterna: bloccata a Gressoney per via della neve ancora alta, aveva potuto soltanto mandarle un piccolo regalo e un biglietto di auguri. Il gioco era sorprendersene e rammaricarsene ma, per quel che si ricordava, succedeva tutti gli anni.

Ols guats vir dain Geburtstog!, Buon compleanno!,le aveva scritto in Titsch, come l’anno precedente e quello prima ancora.

Finché era successo che per un istante tutti avevano spostato lo sguardo da lei alle candeline sulla torta al gianduia, per vedere se sarebbe riuscita a spegnerle in un colpo solo. Tutti tranne suo padre, che invece la fissava come un innamorato credendo che anche lei lo fissasse, senza accorgersi che invece Genia, nonostante l’amore folle per quel padre, era intenta a contemplare la propria immagine riflessa nella specchiera dietro di lui. La mamma, dopo molte insistenze, quell’anno le aveva concesso di non accorciare i capelli e adesso Genia stava notando con immenso piacere che erano lunghi, folti, insomma bellissimi. Magari, si disse soffiando forte su quelle festose candeline, sua madre – che invece li teneva sempre raccolti e pieni di forcine, alcune visibili e altre nascoste – si sarebbe dimenticata di farglieli tagliare. Avrebbe potuto tenerli lunghi, e per tutta l’estate, e magari anche dopo, correndo o scrollando la testa le avrebbero ballato sulle spalle.

Sempre in quei mesi che l’avevano portata dritta al suo sesto compleanno, quando si fermava, quando non era impegnata ad arrampicarsi su qualcosa o a lanciarsi giù, né doveva tenere stretta stretta la mano di Maria, Genia pensava spesso al suo nonno paterno, quello che le aveva raccontato la storia della donna che lavorava nei campi di cereali lungo il Nilo. Che non era proprio, o solo, un fiume: era il fiume più grande e più lungo del mondo. Da quell’inverno, il nonno Giuseppe – che però tutti a Gressoney chiamavano Joseph – non gliel’avrebbe più potuta raccontare, perché purtroppo se n’era andato. Per lui, per il nonno, Genia aveva per la prima volta pianto a dirotto per qualcosa che non fosse un castigo o un litigio con Albertina, ché con Maria come si faceva a bisticciare. Aveva visto la bara, aperta per i familiari e gli amici che si avvicinavano e posavano un fiore, aveva osservato di sbieco suo padre con la faccia triste e piena di nostalgia per quelle storie che aveva forse raccontato anche a lui quando era bambino, e poi aveva guardato dentro: un momento dopo, non aveva visto più niente, perché gli occhi le si erano riempiti di lacrime e aveva dovuto aspettare che tutta quell’acqua scivolasse verso le guance per vedere di nuovo.

Era stato come gli accumuli di ghiaccio che si formano in primavera poco sopra le case, a Gressoney, il paese da cui venivano quasi tutti quelli che conosceva: per giorni rimanevano in bilico fra rocce e muschi riflettendo il sole, con degli arcobaleni che si disegnavano sulla superficie, e poi improvvisamente crollavano giù con un unico tonfo che pareva un’esplosione. Li sentivi sbattere contro la neve, buuum, e capivi perché i vecchi sgridavano i bambini quando li vedevano giocarci sotto con la bocca spalancata sperando di afferrare con la lingua l’acqua che in certe ore del giorno gocciolava giù come una fontana gelida, che se ti prendeva dritta sui denti quasi ti tramortiva.

All’inizio, pensare al nonno che non c’era più era stato per Genia come un dolore fisico, come quando si sale per un sentiero e viene il fiato corto. Poi, col passare delle settimane, era diventato per lei soprattutto un cercarlo nei ricordi e nei momenti che avevano trascorso assieme, perché le tenesse compagnia ancora per un po’ e non sparisse del tutto.

Come quando il nonno l’aveva portata la prima volta a pescare al torrente, lui con una canna vera e lei con un ramo di larice, mezzo metro di spago e un chiodo ricurvo a mo’ di uncino nel quale avrebbe dovuto infilzare un verme.

“Nonno, me lo fai tu?”

“No.”

“Nonno, ti prego.”

“Guarda che non peschi. E andiamo dritti a casa.”

“Ma sono una bambina… Una femmina.”

“Fallo e basta.”

“Mi fa paura.”

“E il verme, allora? Muoviti,” le aveva detto, perché se c’era una cosa che il nonno proprio non poteva sopportare era che facesse la femminuccia. Ché se non c’era una donna magari neanche la inventavano la birra, e loro, i Menabrea, avrebbero vissuto nel rione Riva in una semplice casa, come tutti gli altri, e non in una fabbrica così grande che non si capiva dove finiva: c’erano gli animali, e quindi il fieno per nutrirli e la stalla per ospitarli, c’erano le macchine per imbottigliare e delle pentole per cuocere il mosto cento volte più capienti delle pentole normali. E poi i silos per contenere l’orzo, i forni per scaldare i chicchi e tostarli senza bruciarli, delle grate che erano grandi come una piazza piccola. E quindi meno male che quella donna non aveva fatto la femminuccia, altrimenti adesso loro non avrebbero avuto niente da guardare.

O come quando col mulo erano andati a vedere il ghiacciaio subito sopra Staffal, in fondo alla valle di Gressoney, dove anche il nonno era nato, e lei ci aveva camminato sopra aspettandosi fosse di ghiaccio e invece era uguale alla neve che in certi punti a Gressoney non se n’era ancora andata, non solo ad aprile quando compiva gli anni e la nonna mai una volta che veniva – e quindi bigliettino e mi spiace tanto –, ma anche quando Genia ci si trasferiva per l’estate con tutta la famiglia, a giugno inoltrato.

“Non si scivola, nonno.”

“No, non si scivola.”

“E allora perché si chiama ghiacciaio? Dov’è il ghiaccio?”

“Guarda sotto.”

“Cosa?”

“Forza, scava!”

Il nonno diceva che la pazienza uno ce l’aveva finché qualcun altro non gliela faceva perdere. Che era come dirle di spicciarsi, se no tornava fuori quella faccenda della femminuccia. Genia allora si era affrettata a infilare la mano nuda in tutto quel bianco. Per un po’ aveva sentito solo la neve, a grani, sporca dall’inverno, dura che quasi graffiava. Poi, finiti quei grani che le tagliavano le dita, aveva incontrato una superficie liscia, lucida e scivolosa. Era rimasta a guardare i tanti colori diversi formarsi su quella porzione di ghiaccio che sembrava ringraziarla per averla liberata permettendole di tornare a godersi i raggi del sole.

La pesca, il ghiacciaio… Eppure, quella cosa ancora le sfuggiva. Non però la storia di quella contadina in Egitto di cui ricordava persino con precisione certe frasi del nonno e certe frasi sue, parola per parola, come se le stessero pronunciando in quel momento.

“Il Nilo, che è un fiume grandissimo…” cominciava sempre così il nonno.

“Grande come il Lys? O come il Cervo?” gli chiedeva tutte le volte Genia, anche se ormai lo sapeva.

“Mille volte di più. Grande come un mare.”

“Non l’ho mai visto il mare, nonno.”

“Un giorno lo vedrai. Non andrai mica sempre verso le montagne. In Italia il mare è vicino a tutto.”

“Tu, nonno, l’hai visto il mare?”

“No, non ne ho avuto il tempo. Ma tu ce l’avrai.”

A un certo punto qualcuno aveva chiamato la contadina egiziana. Il figlio stava male e lei era dovuta correre a casa. Nel giro di poco il figlio si era ripreso, ma nel frattempo si era messo a diluviare. Quando aveva smesso, due giorni dopo, il sole aveva ricominciato a splendere fortissimo e la donna era tornata al campo. Aveva ritrovato il suo cestino con i cereali sciolti nell’acqua piovana, ormai quasi bollente sotto quel sole che non ti perdonava.

“E poi? E poi cos’è successo, nonno?”

“La donna non se l’è sentita di buttare via un giorno di lavoro, e ha assaggiato quella poltiglia.”

“E com’era, nonno?”

“Buonissima.”

“Ma perché?”

“Perché quello che aveva assaggiato era la birra. E lei l’aveva scoperta.”

Ma se fare la birra era così facile, rifletteva Genia, a cosa servivano nel loro cortile tutte quelle macchine e quelle persone, le caldaie per scaldare, le grate enormi per dorare e scurire l’orzo germinato, e tutti gli operai che facevano continuamente avanti e indietro?

“Perché la nostra birra la devono bere in tutto il mondo.”

Anche questa frase le risuonava spesso in testa.

Ma c’era sempre quella cosa che proprio non riusciva a ricordare. Ed era quando e come il nonno aveva iniziato a raccontarle storie di birra. Era stata lei a insistere, a chiederglielo? E perché solo a lei? Quando ne parlava con Albertina, che poi era più grande e quindi aveva avuto molto più nonno di lei, non ne conosceva neanche una.

“Nonno, un’altra, ti prego.”

“Ma poi dormi, eh?”

E poi perché solo storie di birra?

Francesco Casolo è milanese, appassionato di viaggi e natura. È docente di Storia del cinema e ha pubblicato Didattica delle attività motorie per l’età evolutiva. È coautore con Robert Peroni di Dove il vento grida più forte. La mia seconda vita con il popolo dei ghiacci, I colori del ghiaccio. Viaggio nel cuore della Groenlandia e altri misteri della terra degli inuit e In quei giorni di tempesta. Nel 2018 ha scritto con Michele Freppaz I giorni della neve (Dea Planeta). Insieme ad Alì Ehsani ha scritto Stanotte guardiamo le stelle (Feltrinelli, 2016) e I ragazzi hanno grandi sogni (Feltrinelli, 2018). Nel 2022 ha pubblicato con Feltrinelli La salita dei giganti. La saga dei Menabrea.

Per acquistare il libro