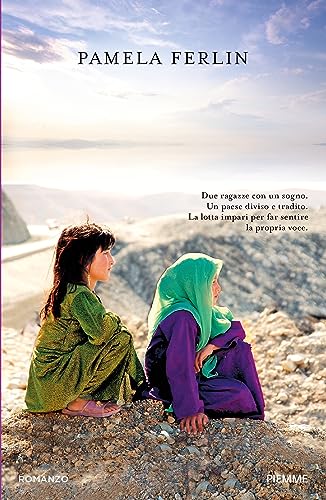

Sima ha vent’anni e frequenta l’università a Kabul, il sogno che ha fin da quando era bambina e che, grazie a un’associazione italiana, è diventato realtà. All’arrivo dei talebani in città, il 15 agosto 2021, il suo sogno, però, si infrange e Sima comprende che l’unica cosa che può fare è nascondersi, sperando che nessuno sveli il suo passato. Come lei, anche la sua amica Aziza è terrorizzata. A un passo dalla laurea in giurisprudenza e dall’obiettivo di diventare avvocato, sa che i diritti che il nuovo governo ha deciso di mantenere per le donne si reggono su un filo molto sottile e che manca poco perché si torni alle limitazioni e alle atrocità dei racconti di sua madre. Queste due ragazze hanno una sola speranza, Vittoria, una giornalista italiana che per le donne afgane ha fatto molto e molto vorrebbe ancora fare, ma ha le mani legate. Nessuno può più andarsene da Kabul e anche solo essere in contatto con lei per le ragazze potrebbe costituire un pericolo.

È così che, attraverso brevi messaggi, fotografie rubate, articoli di giornale, tentativi di fuga alla frontiera si dipana questa vicenda, tratta da una storia vera.

Ed è dall’incontro e a volte anche lo scontro di culture che ci accorgiamo di quanto la nostra promessa di occidentali a quel paese, e alle sue donne in particolare non sia stata rispettata. Abbiamo detto loro di studiare, perché lo studio è affermazione, è costruzione dell’identità, è libertà perché chi studia non potrà più essere schiavo. E poi ce ne siamo andati, abbandonandole in un mondo in cui una donna non sposata, una donna istruita è considerata una fuorilegge. Ma forse c’è una luce in fondo a questa buia notte afgana.

Per ricordare a me stessa

che un giorno distruggerò questa gabbia,

e volerò via dalla solitudine

e canterò, con la mia malinconia.

Io non sono come un debole pioppo

che si piega al vento.

Io sono una donna afgana,

e questo è il mio lamento.

Nadia Anjuman (1980-2005)

Kabul, Radio Television of Afghanistan, 15 agosto 2021

La terra trema da settimane, come se una mandria di cavalli lontani si stesse avvicinando a noi al galoppo, e il loro avvicinarsi sconquassa la nostra già fragile precarietà.

In redazione sappiamo che sta per accadere, ma le nostre coscienze non riescono a cedere allo scenario peggiore. Continuiamo a lavorare, solo che ora lo facciamo giorno e notte, senza più turni, insieme alle nostre colleghe che dovremmo proteggere e che però sembrano più forti di noi.

Avanzano implacabili a piccoli gruppi, conquistano territori, issano bandiere. Municipi e stazioni della polizia diventano avamposti talebani in una guerra fratricida che non trova resistenza. Spingono da giorni alle porte di Kabul, lo sappiamo.

Raya e Shamisa tengono un foulard a portata di mano nel caso dovessero irrompere in redazione. Ormai da tempo non lo indossavano più, ma nelle ultime ore un senso di clandestinità le sta derubando della loro vita così come la conoscono. Noi tutti, impotenti, percepiamo quell’ombra incombente che fa tremare le fondamenta delle nostre esistenze.

Nel silenzio straziante di una notte torrida d’estate, come una visione, si sono materializzate le loro voci, il clangore dei pick-up, il suono di una vetrata che viene frantumata annuncia il loro ingresso nel palazzo dove ha sede la Radio Television of Afghanistan.

Salgono ai piani e a ogni scalino quelle ombre diventano corpi. Irrompono mentre sono seduto alla scrivania in attesa di leggere in onda le ultime notizie. Ahmir, il cameraman, è pronto con l’inquadratura e attende il mio okay. Non so come, trova la lucidità e il coraggio di accendere la telecamera prima che gli faccia cenno. E riprende tutto.

Nella saletta di registrazione entrano in tre, armati fino ai denti, con il capo coperto e in vita una cintura di caricatori e cartucce. Imbracciano kalashnikov. La scena è talmente surreale, sebbene già abbozzata in qualche recondito angolo dei nostri cervelli, che nessuno tenta una reazione. Ci siamo comportati come ha già fatto il resto del paese, annichiliti da una forza che non abbiamo saputo osteggiare, pronti alla resa.

Il turbante incornicia gli occhi glaciali degli studenti del Corano, di etnia pashtun proprio come me; con poche parole e molto linguaggio non verbale, uno di loro usurpa il mio posto e dà l’annuncio, attraverso il nostro canale televisivo, della presa di Kabul.

Sto precipitando nell’abisso, non provo nemmeno a sottrarmi al destino che stanno preparando per noi, e non comprendo quanto sia definitivo questo istante. Credevo di essere un uomo coraggioso e invece mi scopro pavido e inadeguato. Un uomo con un mitra senza la minima fatica si è preso il mio posto e il mio paese.

1

Siamo rientrati sporchi e stanchi, ma eccitati per la tanta bellezza e per l’emozione provata nell’incrociare, sul nostro cammino, un leopardo. Procedeva a bordo strada fiero, calmo, arrogante e maestoso in senso contrario rispetto alla nostra jeep. Meraviglioso e incurante di noi quattro che, invece, sotto lo sguardo compiaciuto del nostro ranger, lo ammiravamo increduli. Eravamo in preda a una sorta di isteria elettrica e silenziosa, che si manifestava attraverso frenetici scatti di fotografie, alternati a squittii e reciproci colpetti sulla spalla.

All’ingresso del lodge ci aspetta un tè speziato che Tom e le ragazze si sono fermati a bere mentre io, che ho gli occhiali lerci e un gran bisogno di una doccia, pre ferisco approfittare di cinque minuti di solitudine e andare da sola alla nostra tenda. Arrivata nel mio alloggio mi tolgo i vestiti, avendo cura di scuoterli dalla polvere e lisciarli, consapevole di doverli riutilizzare anche il giorno successivo. Le regole di viaggio sono state tassative in merito all’equipaggiamento: due maglie, due jeans, un maglione. Nessuna deroga.

Mentre li ripiego, istintivamente accendo il cellulare per riconnettermi con il mondo dopo una stupenda giornata di emozioni, natura e silenzio digitale. Non appena il collegamento automatico al Wi-Fi è stabilito, comincia a vibrare e scaricare i messaggi. Poche novità: un saluto della mia amica Daniela che chiede notizie, qualche mail dal giornale, un po’ di notifiche e comunicati stampa, nulla di urgente.

Con un gesto automatico, apro la pagina delle news. I miei occhi si scontrano subito con quella che, senza ombra di dubbio, appare come la notizia del giorno: I talebani prendono Kabul.

Non può essere vero. Sarà la solita esagerazione giornalistica, un eccesso di allarmismo buono per fare il titolo a quattro colonne visto che oggi, Ferragosto, di sicuro si fa fatica a riempire la prima pagina. Una fake news, anche se era nell’aria da un po’ che i talebani si stavano riprendendo l’Afghanistan. Cambio pagina, mi collego a qualche testata internazionale, comincio a leggere l’articolo di un corrispondente, ma mi interrompo quasi subito. Le notizie flash si susseguono una dopo l’altra, non è un grido di allarme isolato, è un vero e proprio coro intonato sulla stessa frequenza. I termini differiscono un poco, ma non c’è possibilità di fraintendere: L’avanzata dei talebani, La presa di Kabul, Il ritiro dell’Occidente, Gli americani lasceranno Kabul entro la fine di agosto.

Qui in Sudafrica sono fuori dal mondo e dal tempo, tuttavia sento che il filo che mi collega alla mia solita vita si tende e mi riporta verso casa. Com’è possibile che la situazione stia precipitando così rapidamente? Come può verificarsi, nel breve volgere di qualche giorno, un disastro tanto irrimediabile?

Sono sconcertata e incredula. Lo si è sempre, quando succedono cose eclatanti in qualche remoto angolo del globo, un tifone nel mar delle Andamane, un terremoto nella Terra del Fuoco: la lontananza rende le notizie che giungono da quei luoghi più sfumate e confuse, non si comprendono bene la portata e la verosimiglianza di eventi che sembrano, in qualche misura, più simili a sogni (o a incubi) che a realtà concrete. Ma per me Kabul non è solo un puntino lontano su una mappa. In Afghanistan c’è Sima.

Salto da una pagina all’altra del web alla disperata ricerca di un cenno di speranza, cerco anticorpi per reagire alla notizia. Non posso telefonare a nessuno, non ho rete… ma i messaggi partono, grazie alla connessione internet. Potrei scrivere ad Arturo. Non ci sentiamo da tempo, ma per noi questo non è mai stato un ostacolo. La trama della nostra relazione è talmente stretta che il canale è sempre aperto, basta inviare un segnale perché l’altro risponda, per poi sparire per mesi o anni in un silenzio che non è mai vuoto ma rimane quiescente.

È con Arturo che andai in Afghanistan per la prima volta. Io, una giovane e ingenua aspirante giornalista, convinta di poter cambiare il mondo; lui, un intrigante e talentuoso, tormentato e squattrinato regista deciso a fare la differenza con la sua arte cinematografica.

Le nostre grandi ambizioni germogliarono nei baretti sui Navigli e nei salotti bene di Milano, dove ci imbucavamo in feste esclusive, noi, universitari che, come comparse senza invito, giocavamo a fare i grandi, nella speranza di farci notare per le nostre idee brillanti. Fresca di laurea io e di diploma alla scuola di cinema lui, disinibiti e follemente innamorati, giocavamo a fare i grandi ed eravamo alla ricerca di un posto che fosse nostro. Sognavamo ad alta voce e ci amavamo a bassa voce, sempre, ogni volta che potevamo.

I coinquilini di Arturo lo sfottevano per la fidanzata biondina che lo aveva strappato alla sua vita sregolata da pseudo-intellettuale e convinto-goliarda. Le mie amiche mi invidiavano per quell’amore totale e fuori dagli schemi con l’artista scapestrato, sexy e anticonformista, che pareva nutrirsi di ideali e di cinema. Ma tutti erano lì ad aspettare di vedere quando quell’amore impossibile sarebbe giunto alla sua naturale e inevitabile conclusione. Nella Milano borghese alla quale appartenevo, nessuno credeva alla felicità nascosta in capanne arredate solo da due cuori.

Noi, però, eravamo felici e, all’inseguimento dei nostri sogni, partimmo alla volta dell’Afghanistan: la nostra destinazione era la provincia di Bamiyan, dove le mine dei talebani avevano distrutto le antiche statue monumentali dei Buddha.

Mentre le mie dita si muovono su WhatsApp, mi sembra di sentire sulla pelle la brezza di quel volo, ma il suono di un messaggio in entrata mi riporta alla realtà, all’incubo che sta prendendo forma.

Pamela Ferlin è nata a Padova dove si è laureata in sociologia.

Collabora con il «Corriere della Sera», racconta per mestiere le storie delle aziende e per passione le vite degli altri.

In questa notte afgana è il suo primo romanzo.

Per acquistare il libro