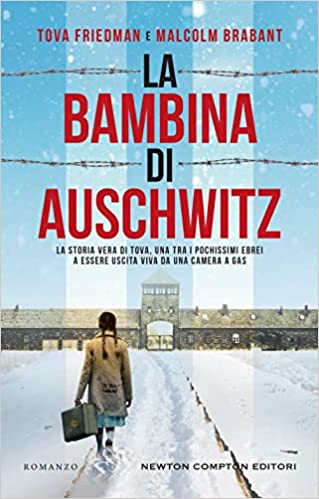

La storia vera di Tova, una tra i pochissimi ebrei a essere uscita viva da una camera a gas

Tova Friedman è una delle più giovani sopravvissute ad Auschwitz. A soli quattro anni scampò alle esecuzioni di massa nel ghetto della città polacca in cui viveva insieme alla sua famiglia. A sei anni fu fatta salire su uno dei treni diretti verso l’inferno in terra e deportata nel campo di concentramento nazista di Auschwitz-Birkenau. Nonostante la giovane età, in quel luogo fu testimone di terribili atrocità e si trovò, come pochissimi altri hanno avuto la possibilità di testimoniare, dentro una camera a gas. In questo libro Tova Friedman racconta finalmente la sua storia.

L’incredibile memoir di una delle più giovani deportate ad Auschwitz

Ai primi posti delle classifiche del New York Times

Tradotto in 11 Paesi

«Sono una sopravvissuta. Questo significa che ho l’obbligo di parlare in nome di un milione e mezzo di bambini ebrei assassinati dai nazisti. Loro non possono più farlo.»

Ai miei meravigliosi genitori, Reizel e Machel,

che ci hanno salvati tutti.

E ai miei figli e nipoti

che ricorderanno per sempre.

Prefazione

Mentre tornavo a casa dopo la mattinata con Tova, mi sono venuti in mente i versi conclusivi del Re Lear di Shakespeare:

[…] Sono stati i più vecchi;

A sopportare i pesi più gravosi;

A noi giovani non sarà mai dato

Di vedere, né vivere, altrettanto.1

Sono certo che Elie Wiesel ci consentirebbe di usare le sue parole quando ci riferiamo a Tova Friedman definendola un’eroina della verità e della memoria.

Sir Ben Kingsley

febbraio 2022

William Shakespeare, Re Lear, traduzione di Ugo Dèttore, Newton Compton Editori, Roma 2012. (n.d.t.)

Prologo

Mi chiamo Tova Friedman. Sono una delle più giovani sopravvissute al campo di sterminio nazista noto come Auschwitz-Birkenau. Ho parlato dell’Olocausto per gran parte della mia vita adulta affinché la gente non dimentichi.

Sono nata con il nome di Tola Grossman a Gdynia, in Polonia, nel 1938, un anno prima che scoppiasse la seconda guerra mondiale. Dopo avere vissuto ogni fase del tentativo nazista di sterminare il popolo ebraico, mi sono trasferita in America, ho sposato Maier Friedman e in seguito ho iniziato a chiamarmi Tova.

Per quanto io e gli ultimi sopravvissuti rimasti raccontiamo le nostre storie, sembra che la gente stia dimenticando. Sono rimasta senza parole quando ho scoperto il grado di ignoranza rilevato da un’inchiesta tra i giovani americani, commissionata dalla Conference on Jewish Material Claims Against Germany e pubblicata nel settembre del 2020.

I due terzi degli intervistati non avevano idea di quanti ebrei fossero morti nell’Olocausto. Quasi il cinquanta per cento non ha saputo dire il nome di un campo di concentramento o di un ghetto. Secondo il ventitré per cento, l’Olocausto è una leggenda o è stato ingigantito. Il diciassette per cento ha affermato che è accettabile sostenere posizioni neonaziste. Nel 2018 un’inchiesta simile, questa volta in Europa, ha mostrato che un terzo degli intervistati sapeva altrettanto poco dell’Olocausto o addirittura non lo aveva mai sentito nominare. Inoltre, il venti per cento pensava che gli ebrei avessero troppa influenza nel mondo degli affari e della finanza.

Queste cifre sorprendenti e allarmanti puntano in un’unica direzione: l’antisemitismo, l’odio nei confronti degli ebrei, è di nuovo in crescita negli Stati Uniti e in Europa. Stento a credere, dopo tutto quello che subimmo nei ghetti e nei campi di sterminio durante la seconda guerra mondiale, che gli atteggiamenti subdoli degli anni Venti e Trenta stiano riaffiorando. L’Olocausto, il crimine peggiore nella storia dell’umanità, risale a meno di ottant’anni fa e sta già svanendo dalla memoria? Questo dato, onestamente, mi terrorizza.

Adesso ho ottantatré anni e con questo libro voglio cercare di immortalare quello che accadde, per assicurarmi che coloro che sono stati uccisi non vengano dimenticati, così come i metodi usati per sterminarli.

Molti si chiedono se il mondo di oggi sia simile all’Europa degli anni Trenta, quando il nazismo e il fascismo stavano guadagnando consensi poco prima della seconda guerra mondiale. All’epoca, l’antisemitismo era la politica ufficiale della Germania di Adolf Hitler. È vero che oggi non esiste un solo governo al mondo in cui questa dottrina sia prevista dalla costituzione e supportata dal popolo. Ciò nonostante, conosciamo tutti dei Paesi in cui la discriminazione è comune e forse addirittura tollerata.

Oggigiorno, uno dei fenomeni in più rapida crescita è l’odio; odio di ogni tipo, ma soprattutto nei confronti delle minoranze. Ovunque siate nel mondo, vi imploro, non ripetete la storia di cui sono stata vittima.

Ricordate che l’Olocausto iniziò meno di vent’anni dopo il Mein Kampf di Adolf Hitler. Nell’era di Internet, il cambiamento può avvenire molto più rapidamente rispetto a ottant’anni fa. Dobbiamo essere sempre vigili e abbastanza coraggiosi da alzare la voce per farci sentire.

A tale proposito, mentre stavamo dando gli ultimi ritocchi a questo libro, il presidente Vladimir Putin ha ordinato all’esercito russo di invadere l’Ucraina, mettendo così a rischio la pace nel mondo. Le immagini mi erano estremamente familiari: bambini e adulti terrorizzati, case e famiglie distrutte, crimini di guerra, milioni di profughi, fame, rifugi antiaerei e fosse comuni. E spero che, dopo quasi ottant’anni di riflessione sulla crudeltà dell’uomo durante l’Olocausto, l’Ucraina ci ricordi l’importanza di aiutare chi viene colpito dalle devastazioni della guerra.

Durante la lettura, voglio che percepiate con tutti i sensi come fosse essere una bambina durante l’Olocausto. Voglio che vi mettiate le mie scarpe e seguiate le orme della mia famiglia, anche se, nei momenti peggiori, non avevamo nemmeno le scarpe. Voglio che capiate i dilemmi che affrontammo e le scelte impossibili che dovemmo fare. Spero che vi arrabbierete. Perché in quel caso c’è una possibilità che condividiate il vostro sdegno, il che a sua volta aumenterà le probabilità di impedire un altro genocidio.

Provengo da una lunga tradizione orale e mi considero più una narratrice che una scrittrice: ecco perché ho chiesto aiuto al mio amico Malcolm Brabant. Lui ci sa fare con le parole e con le immagini.

Ci siamo conosciuti in Polonia nel gennaio del 2020, mentre il mondo celebrava il settantacinquesimo anniversario della liberazione di Auschwitz, avvenuta il 27 gennaio 1945.

Malcolm è stato un inviato di guerra. Ha visto con i suoi occhi la pulizia etnica in Bosnia-Erzegovina negli anni Novanta. Conosce il fetore del genocidio. Ha vissuto esperienze pericolose e dolorose diverse dalle mie: quello che ci accomuna è che siamo entrambi sopravvissuti.

Malcolm ha indagato a fondo nell’occupazione nazista della Polonia per cercare di inserire la mia infanzia nel giusto contesto storico. Mentre lavoravamo insieme per ricreare i rumori, gli odori e i sapori dell’Olocausto, riaffioravano in me ricordi nascosti. A volte mi tenevano sveglia tutta la notte. Quello che accadde a me e alle persone che mi circondavano è sepolto da qualche parte nei recessi del mio subconscio. Da psicologa, devo accettare la possibilità che l’età e il tempo abbiano offuscato i miei peggiori ricordi. Il corpo e il cervello sono strumenti straordinari, dotati di meccanismi di sopravvivenza che forse non comprenderemo mai appieno.

Alcuni dettagli della mia storia potrebbero non combaciare perfettamente con altri resoconti dell’Olocausto. Dopo la guerra, mia madre mi parlava senza sosta di quello che ci era successo, per assicurarmi che non dimenticassi. Le conversazioni di questo libro non sono riportate parola per parola. Tuttavia, il contenuto, il tono e la loro natura sono una rappresentazione veritiera di quello che veniva detto all’epoca. Tutti noi abbiamo versioni e ricordi diversi della verità. Questa è la mia verità.

Non credo di avere il senso di colpa del superstite, un sintomo di quella che gli psichiatri chiamano “sindrome del sopravvissuto”. Chi ne soffre si punisce per essere scampato alla morte, anche se non ne ha colpa. Non credo che i sei milioni di ebrei morti nell’Olocausto vogliano che io mi senta in colpa. Io ho scelto di abbracciare una nuova espressione, “crescita del sopravvissuto”, attraverso cui uso attivamente le mie esperienze per creare una vita significativa in onore di coloro che hanno perso la loro nell’Olocausto. Li ricorderò.

Ho incanalato il mio trauma in quello che definisco il progetto di “smantellare il piano di Hitler”. Lui voleva distruggere la nostra fede assassinando i nostri bambini. Io ho passato gran parte della mia vita adulta a fare l’esatto opposto, per assicurarmi che la mia famiglia sia permeata della nostra cultura. I miei otto nipoti sono la testimonianza della nostra continuità.

In questa autobiografia mi riferisco a questo genocidio chiamandolo Olocausto, nonostante il termine ebraico Shoah, che significa “catastrofe”, esprima in maniera più precisa questa tragedia unicamente ebrea.

Auschwitz è impresso nel mio DNA. Quasi tutto quel che ho fatto nella mia vita dopo la guerra, tutte le decisioni che ho preso sono state plasmate dalle mie esperienze durante l’Olocausto.

Sono una sopravvissuta. E per questo ho l’obbligo del sopravvissuto: rappresentare il milione e mezzo di bambini ebrei assassinati dai nazisti. Loro non possono parlare. Per cui, più di ogni altra cosa, devo dare loro una voce.

Tova Friedman

Highland Park, New Jersey,

aprile 2022

Capitolo 1

Corsa per la sopravvivenza

Auschwitz II, o campo di sterminio di Birkenau,

Polonia meridionale occupata dai tedeschi, 25 gennaio 1945

Età: sei anni

Non sapevo cosa fare. Nessuno degli altri bambini nella mia baracca sapeva cosa fare. Fuori il rumore era terrificante. Non avevo mai sentito niente del genere. Sparavano senza sosta. Raffiche e colpi singoli. Le pistole e i fucili facevano rumori diversi. Avevo visto e sentito entrambi in azione da vicino. I fucili emettevano una sorta di schiocco, le pistole qualcosa di più simile a uno scoppio. Il risultato era identico. Le persone cadevano a terra e sanguinavano. A volte gridavano. Altre accadeva così in fretta che non riuscivano a emettere alcun suono, per esempio quando venivano uccise con un colpo alla nuca. Altre volte ancora, avevano appena il tempo di tremare e gemere e gorgogliare. Era la cosa peggiore. Il gorgoglio. Le mie orecchie lo detestavano. Ogni volta desideravo che finisse il prima possibile. Per loro e per me.

Da qualche parte fuori dalla baracca si sentivano schiocchi, scoppi e ratatà, ratà tatatà. I rumori rapidi erano le mitragliatrici. Avevo visto in azione anche quelle. Conoscevo i danni che provocavano. E mi terrorizzavano.

Tremavano tutti i vetri delle finestre lungo le pareti, tre-cinque metri sopra alla mia testa, nelle gronde. In genere era il vento a scuotere il vetro. Stavolta era diverso. Era come se ci fosse una tempesta senza fulmini. Quelli che parevano tuoni rimbombavano in lontananza. Anche se le pareti di legno ovattavano il frastuono, sembrava che tutte le persone in tutte le baracche stessero gemendo e gridando allo stesso tempo. Tutti i cani del campo ringhiavano e abbaiavano con più ferocia del solito. Quei cani terrificanti e cattivi.

Sentivo le guardie gridare in tedesco a pieni polmoni. Odiavo quella lingua gutturale. Ero paralizzata dalla paura ogni volta che i nazisti aprivano bocca.

Non sentivo mai parlare il tedesco in maniera dolce. Era sempre aspro, alieno e, il più delle volte, accompagnato dalla violenza. Dal fondo della gola, una raffica di parole esplodeva all’esterno, ringhiate e sputate e sibilate. Come la recinzione di filo spinato elettrificata che ci teneva ingabbiati e folgorava chiunque fosse riuscito a morire a modo proprio, e non come imponevano i nazisti. Molti prigionieri venivano fucilati prima di arrivare alla recinzione.

Le voci tedesche sembravano più arrabbiate del solito. Erano questi i rumori della fine del mondo? La guerra era più vicina che mai. Per una volta, una guerra con soldati che si combattevano. Non quella di cui ero stata testimone, in cui bruti ben nutriti con un’uniforme grigia e nera spingevano a terra donne affamate e anziani per poi sparare loro alla schiena o alla testa. In cui i bambini venivano mandati nelle camere a gas, da cui uscivano passando per le ciminiere in minuscoli fiocchi bruciati.

Non sapevo cosa ci fosse dietro la tensione che filtrava dalle pareti di legno. Alzavo gli occhi verso le lunghe finestre. Visto da un angolo acuto, attraverso quelle fessure, il cielo sembrava strano. Ovviamente era buio perché era pieno inverno, ma adesso sembrava esserlo più del solito. Era fumo quello che permeava l’aria? Quelle particelle stavano cadendo a terra? Non erano le solite. Sembravano più grandi. C’era del fuoco, fuori? Le fiamme si stavano avvicinando? Bastava una scintilla e la nostra baracca sarebbe diventata una pira funeraria. Percepivo l’agitazione crescere nello stomaco vuoto. Mi sentivo più in trappola che mai.

Allora feci quello che facevo di solito quando avevo bisogno di conforto. Mi arrampicai sul muretto di mattoni rossi che attraversava la baracca nel senso della lunghezza. I mattoni arrivavano a una sessantina di centimetri da terra. Erano una sorta di divisorio tra le file di letti a castello a tre piani su entrambi i lati, e assorbivano il calore proveniente da un forno al centro della stanza. Anche se il fuoco si stava spegnendo, c’era ancora un leggero tepore nei mattoni. Mi accovacciai e agitai le dita dei piedi su di essi per ricevere il massimo sollievo possibile.

C’erano moltissimi bambini nel mio blocco, non riuscivo a contarli. Quaranta, cinquanta, sessanta, forse. I più grandi erano quasi adolescenti. Io ero una delle più piccole e minute. Avevamo tutti la faccia sporca e macchiata e gli occhi incavati, cerchiati di nero per l’insonnia e la fame. Eravamo perlopiù vestiti di stracci che ci pendevano dalle ossa. Alcuni bambini indossavano uniformi a strisce.

Nessuno di noi sapeva cosa stesse succedendo. Non c’era stato l’Appell della mattina. All’improvviso mi prudevano i numeri sull’avambraccio sinistro. Per la prima volta da quando mi erano stati tatuati, erano stati ignorati. A-27633. L’identità che mi imposero i nazisti. Quei numeri non erano stati chiamati. La nostra routine era stata interrotta. Stava sicuramente succedendo qualcosa di strano.

Non ci avevano dato da mangiare e stavamo morendo di fame. Avrei dovuto fare la fila per una crosta di pane secco e una ciotola di zuppa tiepida che conteneva, se eravamo fortunati, tracce di verdure non bene identificate. I morsi della fame ci scavavano nello stomaco.

Da quanto ci avevano lasciati così? Non avevo modo di tenere conto del tempo, se non seguendo l’andamento delle ombre all’interno della baracca. Non mancava molto prima che il sole, ovunque fosse, scendesse sotto il livello delle finestre, e presto saremmo stati di nuovo nell’oscurità più totale.

In tutti i letti si sentiva tossire, tirare su con il naso e piangere. Nonostante le temperature artiche, nel blocco c’era puzzo di coperte intrise di urina e di feci nei vasi da notte traboccanti. Alcuni bambini piangevano o cercavano di trattenere le lacrime. Il pianto era contagioso. Ci deprimeva tutti. Una volta che iniziavi, ti sentivi più triste del solito. Iniziavi a pensare a quanto fosse terribile la vita e poi non riuscivi a smettere. Io non cedevo. Non piansi mai. Anche se avevo voglia di singhiozzare, stringevo i denti e risolvevo così il problema.

La mamma mi insegnò a non piangere mai, per quanto mi sentissi fragile o spaventata. Per essere stata così piccola, sono fiera di dire che avevo una volontà di ferro.

«Dov’è finita la Blokälteste?»

«Non l’ho vista oggi».

«Io non la vedo da ieri».

«Non è qui. Usciamo».

«No, non dobbiamo uscire».

«Se ci becca, ci picchierà e farà rapporto ai tedeschi».

La Blokälteste era la donna a capo del blocco, la più anziana, che eseguiva gli ordini dei nazisti. Era ebrea proprio come noi. La premiavano con razioni extra e uno spazio tutto suo. Aveva un appetito notevole. Pensavo che fosse robusta ma, d’altra parte, agli occhi di una bambina tutti sono grandi. Poiché svolgeva il lavoro sporco dei nazisti, la capoblocco poteva distendersi e dormire in pace senza che qualcuno le rubasse la coperta o la colpisse nella schiena con le ginocchia o i gomiti.

Nonostante usasse la paura per controllarci, la sua presenza faceva rispettare il principio Ordnung muss sein (Ci deve essere ordine), come i tedeschi non si stancavano mai di dire.

Non ho problemi ad ammettere che avevo paura di lei. Ma senza quella donna regnava il caos. E, ancora peggio, non c’era da mangiare.

Di solito tutte le baracche erano chiuse a chiave e sbarrate. La capoblocco doveva avere avuto così tanta fretta di andarsene, dovunque fosse finita, che non si era presa la briga di contarci o chiudere la porta. Ero tentata di sgattaiolare fuori, ma il rumore era troppo spaventoso. Nessuno dei bambini osava varcare quella soglia. Era come se un campo di forza ci tenesse fermi lì dentro. Ci avevano condizionato a ubbidire agli ordini e non ci potevamo muovere senza.

All’improvviso la porta si aprì. Trasalimmo tutti.

Entrò una donna che non riconobbi. Aveva un aspetto orribile. I lineamenti erano deformati dalla malnutrizione. Il viso era poco più che un teschio rivestito da pelle incartapecorita. Gli occhi si erano ritirati nelle orbite. Ma il corpo era tumefatto. L’inedia era così, ti faceva gonfiare. Ciuffi di capelli castano scuro spuntavano da un pezzo di stoffa sistemato a mo’ di foulard nel vano tentativo di trattenere un minimo di calore.

La donna mi guardò.

«Tola!», esclamò. «Eccoti, bambina mia!».

Fu travolta dal sollievo. I muscoli delle guance in tensione si rilassarono, e le luccicarono gli occhi. La voce era debole ma familiare. Così come i suoi tristi occhi verdi e il suo sorriso abbozzato. Mi alzai in piedi sui mattoni, confusa. Sembrava più uno spaventapasseri che un essere umano. La voce sembrava quella della mamma, ma era davvero lei?

E cosa ci faceva nella mia baracca? Sarebbe dovuta essere nella sezione delle donne. Mi avevano portata via da lei cinque mesi prima, nel pieno dell’estate, dopo che mi ero ammalata. Avevo sentito la sua voce mentre andavamo alla camera a gas e mentre tornavamo indietro. Ma non l’avevo vista. In realtà, non vedevo il suo viso da così tanto che mi ero dimenticata il suo aspetto. Mi ero abituata a non avere una madre o un padre. Mi ero dimenticata di avere qualcuno su questa Terra. Pensavo di essere completamente sola. Ma adesso forse non lo ero? Ero confusa. La donna notò la mia esitazione.

«Tola, sono io. La mamma», disse con un sorriso più ampio.

Ero incredula.

“È davvero la mamma?”, mi domandai.

Saltai giù dal muretto di mattoni e corsi da lei. Sentii un sorriso allargarsi sul mio viso da orecchio a orecchio. Era la prima vera felicità che provavo da mesi.

Si accovacciò, mi prese il viso tra le mani e mi guardò dritto negli occhi. Poi mi strinse in un abbraccio e mi baciò. La abbracciai con tutta la forza che avevo. Aveva l’odore della mia mamma. Era la mia bellissima mamma. Prigioniera A-27791. La mia mamma.

«Ascoltami, Tola. Stanno radunando le persone per marciare verso la Germania. Fino in Germania, a centinaia di chilometri da qui», mi disse. «Guardami. Mi spareranno. Morirò. Non riesco a camminare. Guardami i piedi». Indicò in basso.

Non indossava scarpe. I piedi erano avvolti in stracci. Sembrava che glieli avessero fasciati in fretta e furia. La parte inferiore era fradicia, e l’acqua stava risalendo verso l’alto. Le caviglie e i polpacci erano arrossati per il freddo e gonfi, un segno evidente di inedia. Il campo era pieno di spaventapasseri e scheletri.

«Forse tu ce la farai. Potresti sopravvivere alla marcia. Ma questo non è un mondo per bambini. Non voglio che tu sopravviva da sola. Per cui cerchiamo di nasconderci. Abbiamo una possibilità di sopravvivere insieme. E se moriamo, moriremo insieme. Vieni con me?»

«Sì, mamma. Sì, vengo», risposi.

Autori

Tova Friedman vive nel New Jersey, negli Stati Uniti. Sopravvissuta agli orrori dell’Olocausto, è un’attivista che si batte contro l’antisemitismo e i crimini di odio. È stata direttrice di un’agenzia di servizi sociali per venticinque anni e continua a lavorare come terapeuta.

Malcom Brabant ha lavorato come corrispondente della BBC, viaggiando per il mondo. È noto nel Regno Unito per i suoi reportage radiofonici da Sarajevo e negli Stati Uniti per quelli sui rifugiati.