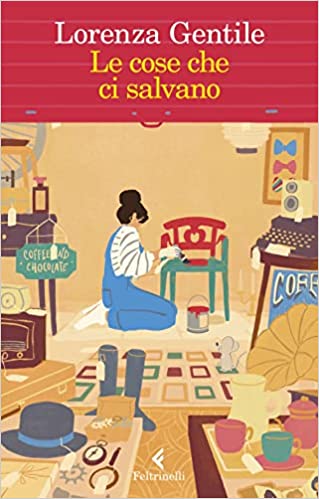

Gea vive in un condominio sui Navigli di Milano e non oltrepassa mai i confini del suo quartiere. In un mondo che sogna di andare su Marte, lei coltiva con amore il suo “orticello”. Ha ventisette anni e si arrangia come tuttofare. Conserva in casa tutto ciò che prima o poi potrebbe servire perché non crede nei supermercati e nel comprare, ma nel riciclare e dare nuova vita alle cose. E, fedele alla sua personale “economia circolare di quartiere”, distribuisce in giro gli oggetti che aggiusta, oltre a pillole per lo spirito sotto forma di poesie, biglietti, origami con citazioni. Vive sola, ma ha buoni amici: l’ottantenne pseudo-portinaia del palazzo, un pensionato taciturno, l’energica donna che gestisce la tavola calda in fondo alla strada, un tredicenne che sogna di diventare autista di corriera. Nessuno della sua età, perché Gea, nella sua età, non ci si ritrova. Così come non si ritrova nel mondo. Forse perché è cresciuta in un posto sperduto, con un padre ossessionato dalle catastrofi che la obbligava a prepararsi sempre al peggio? Cominceremo a scoprire il suo segreto grazie al Nuovo mondo, una vecchia bottega di rigattiere, appartenuta un tempo alla carismatica Dorothy. Quella serranda rossa è rimasta abbassata per anni, finché all’improvviso la proprietà è stata rilevata da un’agenzia immobiliare, che vuole sgomberare e vendere al miglior offerente. Ma se non si può riparare il passato, si può immaginare un nuovo futuro. Sarà questa la missione di Gea, la sua ragione di vita o forse proprio l’occasione per costruirsela, una vita: salvare il negozio a ogni costo. Perché tutto ciò che salviamo finisce a sua volta per salvare noi.

A Martino

Vivere è un’imprudenza continua.

JOÃO GUIMARÃES ROSA

Rammendare significa piegarsi con amore sugli oggetti.

NATALIA GINZBURGBenedetti siano gli istanti, i millimetri, le ombre delle piccole cose.

FERNANDO PESSOA

1.

Buttare è sprecare un’opportunità, spesso la migliore. A cosa possono mai servirmi un mix assortito di cavi connettori, due lampadine a incandescenza fulminate, una bussola da carteggio, un fischietto, una confezione di guanti in lattice, diciotto residui di sapone, trentacinque rotoli di carta igienica finiti, un tavolino rococò a cui ho aggiustato una gamba, un telo impermeabile, una torcia a energia solare, un bastone da passeggio intagliato, un paralume senza lume, un tagliacarte con inciso sopra un fiore?

Be’, è proprio questo il punto: tutto può tornare utile prima o poi. Se salvi una cosa, questa un giorno può salvare te.

C’è chi per voltare pagina va dall’altra parte della Terra, io sono venuta a Milano. Cinque anni fa, per chiedere consiglio a mia nonna. Ero sola al mondo e lei era l’unica che mi poteva aiutare, ma la sera prima che arrivassi si è coricata presto per un lieve mal di testa e non si è più rialzata, lasciandomi senza nient’altro che la mia tristezza, la borsa degli attrezzi e la piccola oca di ceramica che tenevo in tasca.

Il quartiere era proprio come quando lo avevo visto da bambina: le botteghe, il pavé, il tram, il ponticello, la chiesa. Era perfetto e mi ha dato il benvenuto, così non oltrepasso mai i suoi confini. Non sai mai cosa può capitarti, fuori.

A nord la circonvallazione ci separa dal centro. È fatta ad anello e viene percorsa in lungo e in largo da ogni tipo di umanità. C’è chi corre in ufficio con lo zaino del computer e, a volte, lo sguardo di chi vorrebbe essere altrove, lo sguardo di chi si chiede: “Chi me lo fa fare?”. Non avere scelta potrebbe essere un sollievo, perché quando ti senti artefice del tuo destino ogni cosa diventa una battaglia: se perdi, sei sbagliato tu. Sono persone, queste, che vorrei abbracciare, a cui vorrei dire: ne so qualcosa.

C’è chi passa le giornate sulla circonvallazione trascinandosi dietro borse di tutti i tipi con dentro la propria vita perché non ha più dimora; gente risucchiata dalla metropoli e poi sputata via. Sono soli e abitudinari come fantasmi. Hanno sempre una storia da raccontare. Lo so da Angelina, perché quando passano dalla sua tavola calda, Il Nulla, lei rimane ad ascoltarli. È un modo per farli tornare a esistere, le ho fatto notare un giorno, e lei era d’accordo.

A volte, quando trascorro un’intera giornata senza che qualcuno mi abbia guardato negli occhi, me lo chiedo, se sono ancora al mondo. Se un albero cade nella foresta e nessuno lo sente, fa rumore? Io penso di no: il mondo non può esistere, se non c’è nessuno a percepirlo. E così anche noi esistiamo soltanto quando qualcuno ci guarda, quando qualcuno ci ascolta, se qualcuno riconosce che siamo lì. È anche per questo che mi piace passare dal Nulla per aiutare Angelina. Non parlo molto, forse, ma ascolto, e così mi sento viva.

Sulla circonvallazione intasata dal traffico si muovono anche tante persone a metà, bruchi che ancora non sanno se diventeranno farfalla. Un giorno avranno lo sguardo da “chi me lo fa fare”? Si trascineranno dietro un carrellino con tutte le loro cose? O passeranno le sere a osservare lo skyline da un attico in centro? Torneranno da dove sono venuti? Me li ritroverò sul pianerottolo?

Il quartiere dove abito è tranquillo. A est e a ovest è delimitato dai due Navigli, un aspetto da non sottovalutare. L’acqua ti ricorda che puoi sempre salpare. Io sto ferma e la guardo scorrere, mi regala un senso di leggerezza e di libertà, come se un giorno potessi ricominciare da capo, smontare il passato come una vecchia credenza e ricavarne una nuova.

Chi mi sorprende a pescare nel canale sembra trovarlo strano, ma non è forse più paradossale mangiare la zuppa congelata del supermercato in cui otto tipi di pesce e crostacei sono stati importati da India, Cina, Perù, Grecia, Argentina, Indonesia e assemblati in un posto ancora diverso insieme a solfiti e altri additivi? Magari varrebbe la pena di far valere il mio punto di vista, ma non oso. Le persone mi piacciono, e io vorrei piacere a loro, perciò rimango zitta quando mi guardano storto, e sorrido, come scusandomi di essere un tipo singolare.

Nella mia arca di Noè non ci vorrei un supermercato, a essere sincera. Perché comprare lì uno shampoo, per esempio, che ha dentro la paraffina, che è un derivato del petrolio, quando possiamo utilizzare una pappa di farina di ceci e acqua tiepida? Perché acquistare un vaso da fiori fabbricato oltreoceano quando basta un flacone vuoto di detersivo, e intendo un flacone recuperato per strada, perché non c’è motivo nemmeno di comprare il detersivo, dal momento che esistono aceto, sapone di Marsiglia e bicarbonato?

Passiamo il tempo a fare lavori che non ci piacciono per poi acquistare cose di cui non abbiamo bisogno. Alla fine, basta un po’ d’ingegno. Lavorare meno e ingegnarsi di più, diceva sempre mio padre.

Di lavori è pieno il mondo, io faccio la tuttofare nel nostro palazzo. La gente spesso non si fida. Non è considerato un mestiere da donne. Di solito i tuttofare sono uomini nerboruti in tuta da lavoro. Be’, la tuta la indosso anch’io, una salopette di jeans a cui ho cucito tasche sulle gambe, e chi scopre quante cose so aggiustare, montare, smontare, pulire, riadattare in genere mi richiama.

Per vivere bene basterebbe poco. Oltre all’ingegno ci vorrebbe un po’ di buon umore. Ma il buon umore non lo si può fabbricare, ed è difficile da trovare in giro.

C’è chi dice che abitare da soli sia triste, soprattutto se si hanno ventisette anni come me. Se non altro, non c’è nessuno che inorridisce quando sorrido con l’insalata tra i denti o indosso i calzini spaiati. E alla fine, non sono sola. Nella mia vita ci sono la signora Dalia, che fa da portinaia a tutto il condominio; Trofeo, il mio vicino sessantenne che non apre mai bocca; Angelina, proprietaria della tavola calda Il Nulla, e suo figlio Eugenio, che vuole diventare autista di corriera; senza dimenticare i negozianti del quartiere e tutte le persone che incrocio nei miei giri, con cui scambiamo un sorriso e talvolta un “Buondì!”. Sono gentilezze importanti, scintille che accendono la giornata. In quei momenti mi sento tutt’uno con la vita e il futuro mi fa un po’ meno paura.

A volte mi sveglio di soprassalto nel cuore della notte con la sensazione di essere ancora in campagna e vedo mio padre con la sua barba incolta e la camicia a quadri che si staglia sulla porta, mi dice che gli incubi bisogna affrontarli, perché fanno parte della vita. Mio padre affrontava i suoi incubi da vent’anni. Io ne collezionavo di nuovi ogni giorno, in certi periodi, e mi spaventavano tantissimo, ma lo confessavo solo a mio fratello Andrea. Lui aveva studiato su un libro trovato per strada che gli incubi erano conseguenza di stress psicologico. Diceva che probabilmente ne soffrivo, di questo stress, ragione per cui a un certo punto non gliene ho più parlato. Se facevo un incubo me lo tenevo per me e cercavo di dimenticarlo. L’idea di avere qualcosa di sbagliato che non si poteva curare mi dava la tachicardia.

Di incubi ne faccio ancora, alcuni ricorrenti, e non ho imparato ad affrontarli. Il peggiore mi costringe a rivivere notte dopo notte una cosa successa davvero. Per colpa mia.

Mi sveglio tutta sudata e mi tremano le mani al punto che non riesco nemmeno a prendere il bicchiere d’acqua che tengo sul comodino. Devo tirarmi su a sedere e fare lunghi respiri fin quando non mi calmo e mi passa la paura. O, se non altro, ne ho di meno. Il mondo può essere spaventoso per tutti, e per qualcuno un po’ di più.

Mi vengono attacchi del genere anche di giorno, nei momenti più impensabili. Mentre taglio le zucchine, aggiusto uno sciacquone o porto a casa qualche tesoro scovato in giro. Il sangue corre verso le estremità, il cuore implode in un buco nero, la gola si secca, i pensieri vanno in cortocircuito e mi ricordo a malapena chi sono. Ho l’impressione di dovermi precipitare all’ospedale, un’idea talmente terrificante che mi placa.

Non so se le persone intorno a me se ne accorgano: io non dico niente, focalizzo lo sguardo su un punto preciso, mi figuro di dover andare al pronto soccorso e aspetto che passi. Sembra un’eternità, ma dura pochi minuti.

Ho letto da qualche parte che bisognerebbe far caso a cosa succede prima dell’attacco. Per esempio, sto tagliando le zucchine a rondelle, guardo il coltello, la lama cattura un raggio di sole, penso che se mi sfuggisse dalle mani potrei affettarmi un dito e zac, l’attacco. Lo sciacquone si carica, è tornato alla normalità, ma se non smettesse di accumulare acqua, se l’acqua traboccasse senza più fermarsi allagando il palazzo? Zac.

Ecco cosa succede prima: il se. Un’ipotesi, una possibile sventura. Se il treno deragliasse. Se la pioggia non smettesse. Se non riuscissi a ottenere nuovi lavori. Se i vicini lasciassero il gas aperto. Se non trovassi l’amore. Se fosse tutta campata per aria, la mia vita?

Se, una parola piccola così che mi risucchia l’anima, che mi strappa da me stessa e mi fa chiedere: e se non esistessi? E così esisto solo nella mia testa, sperando che chi mi sta intorno non si accorga della mia sparizione.

D’altro canto, ogni terremoto comincia con una piccola scossa. Come quando sono venuta qui in città per chiedere consiglio a mia nonna e lei non c’era più.

“Devo stare schiscia per evitare problemi,” mi sono ripromessa.

Staa schisc per avegh minga rogn, dicono da queste parti. Eppure, avevo la sensazione che questo fosse il posto giusto e non mi pare di essermi sbagliata. Almeno, non troppo.

Lorenza Gentile (Milano, 1988) è cresciuta tra Firenze e Milano.

Ha pubblicato Teo (Einaudi Stile Libero, 2014; premio Edoardo Kihlgren, premio Seminara – Rhegium Julii e premio dei Giovani critici della Literaturhaus di Vienna), La felicità è una storia semplice (Einaudi Stile Libero, 2017; Universale Economica Feltrinelli, 2023) e Le piccole libertà (Feltrinelli, 2021), ispirato alla sua esperienza presso la celebre libreria Shakespeare and Company di Parigi. Le cose che ci salvano è il suo ultimo libro.