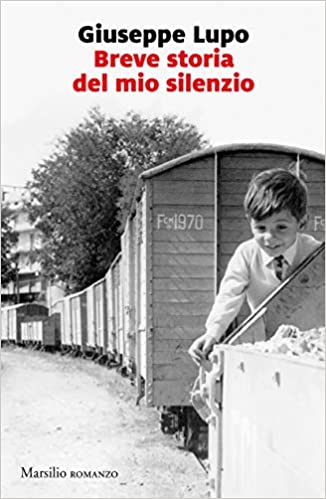

Sinossi

L’infanzia, più che un tempo, è uno spazio. E infatti dall’infanzia si esce e, quando si è fortunati, ci si torna. Così avviene al protagonista di questo libro: un bimbo che a quattro anni perde l’uso del linguaggio, da un giorno all’altro, alla nascita della sorella. Da quel momento il suo destino cambia, le parole si fanno nemiche, anche se poi, con il passare degli anni, diventeranno i mattoni con cui costruirà la propria identità. “Breve storia del mio silenzio” è il romanzo di un’infanzia vissuta tra giocattoli e macchine da scrivere, di una giovinezza scandita da fughe e ritorni nel luogo dove si è nati, sempre all’insegna di quel controverso rapporto tra rifiuto e desiderio di dire che accompagna la vita del protagonista. Natalia Ginzburg confessava di essersi spesso riproposta di scrivere un libro che racchiudesse il suo passato, e di “Lessico famigliare diceva: «Questo è, in parte, quel libro: ma solo in parte, perché la memoria è labile, e perché i libri tratti dalla realtà non sono spesso che esili barlumi di quanto abbiamo visto e udito». Così Giuseppe Lupo – proseguendo, dopo “Gli anni del nostro incanto”, nell'”invenzione del vero” della propria storia intrecciata a quella del boom economico e culturale italiano – racconta, sempre ironico e sempre affettuoso, dei genitori maestri elementari e di un paese aperto a poeti e artisti, di una Basilicata che da rurale si trasforma in borghese, di una Milano fatta di luci e di libri, di un’Italia che si allontana dagli anni Sessanta e si avvia verso l’epilogo di un Novecento dominato dalla confusione mediatica. E soprattutto racconta, con amore ed esattezza, come un trauma infantile possa trasformarsi in vocazione e quanto le parole siano state la sua casa, anche quando non c’erano.

Estratto

Ai miei genitori, i primi maestri,

e a tutti gli altri che lo sono stati

Chi ha troppe parole non può che essere solo.

ELIAS CANETTI, Il cuore segreto dell’orologio

1

In principio

Ho quattro anni e vedo mia madre in cima alla scala, che lucida il lampadario d’ottone. Strofina con l’ovatta imbevuta di Sidol, ma lo fa con troppa calma per essere la vigilia di Natale. È in ritardo sulle pulizie, come sempre. Quel tempo non va sprecato. Mio padre gironzola intorno e non muove un dito. Guarda, contempla, misura a occhio. In questo disordine sento dire: «Fra poco avremo sorellina.»

«Quando?» domando io.

Mia madre appoggia il Sidol sul ripiano e con la mano indica cinque: gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio. «Ancora ce ne vuole» tranquillizza. E riprende a lucidare.

«Se viene e non ci trova?»

«Ci troverà, ci troverà.»

Io non ricordo cosa sia accaduto tra l’annuncio dato la vigilia di Natale e la caldissima notte di maggio in cui mia sorella è nata. So solo che i miei genitori hanno continuato a parlarmene. Dicevano che ero stato io a chiedere a Gesù: «Mandami presto una compagnia.» E Gesù mi aveva ascoltato.

Io aspettavo e contavo: «Siamo a maggio?»

Quando arriva maggio, mi trovo dai nonni paterni. Vengono a chiamarmi e mi portano a casa, nella stanza da letto dei miei genitori. Mia madre accarezza un groviglio di stoffa bianca, vuole che mi accosti, ma le gambe sono pezzi di legno. Più lei insiste, più io ho voglia di sparire. Le sue braccia stringono un’altra creatura, il mondo non appartiene più a me. Non dico nulla. Mi volto e scappo dai nonni: sorellina non è arrivata qui, il mondo è rimasto intatto.

Nonna è la prima a raggiungermi. Io cerco di parlare, ma la voce rimane sepolta. Mi sforzo, faccio un respiro, riprovo. Non c’è modo di spingerla fuori. Nonna è spaventata: scendono a lei le lacrime, non a me. Quel giorno, il giorno in cui Gesù ha ascoltato le mie preghiere, le parole si fanno nemiche e io inizio a provare il loro male, che è una specie di voragine di cui non si vede il fondo. La storia del mio silenzio incomincia così.

Nessuno si aspettava quella reazione. Non tornai a casa per una settimana e mio padre, quando veniva ad accertarsi che stessi bene, assumeva un tono comprensivo: «Dai che sorellina ti vuole vedere.» Io facevo di no con la testa. Nemmeno lui poteva immaginare la malattia che sentivo in bocca, il desiderio di parlare e non poterlo fare.

Quando la rividi, mia madre finse di non accorgersene. Io badavo a controllare dove fosse mia sorella e lei scopriva un lembo di lenzuolo per mostrarmela.

«Non ti pare bella?»

Mi sentivo un soprammobile senza mobile. Una sola domanda avrei voluto rivolgerle, ma restava nel sottosuolo.

I miei genitori si erano conosciuti nell’aula di una scuola elementare, entrambi supplenti, mia madre al primo incarico, mio padre con qualche anno d’esperienza in più. A quell’epoca assomigliava al pugile Cassius Clay, almeno così me l’avrebbe mostrato la fotografia sulla patente: riccio e nero di capelli, taglio a spazzola, il sorriso di chi scommette sulle idee. Era stato eletto sindaco a ventisei anni, in un’epoca in cui i capifamiglia si radunavano in municipio in cerca di impieghi stagionali, chi al rimboschimento, chi all’acquedotto. Mia madre aveva sentito parlare di questo sindaco dalle donne che frequentavano i corsi di alfabetizzazione popolare, sicché poi, quando se lo trovò di fronte, ebbe conferma di quel che dicevano, cioè che si era dato da fare come meglio poteva per aiutare chi si trovava senza lavoro e questo gli era costato la carica di sindaco, perché alla fine, accontenta accontenta, qualcuno resta deluso.

Nessuno dei due corse troppo avanti in materia di sentimenti. I loro discorsi cominciavano e finivano con i libri, tanto che alla fine si trovarono sposati senza essersi dichiarati mai nulla di definitivo. Se questa sia stata una buona soluzione non l’ho mai capito, però so che il loro dialogo era cominciato con il gesso delle lavagne e sulle lavagne sarebbe continuato per sempre, tant’è che anche dopo, negli anni a venire, se qualcuno mi avesse chiesto cosa li avesse fatti innamorare avrei risposto che era stata colpa degli abbecedari appesi ai muri, dalla A di ape alla Z di zebra. Detta così, sembrerebbe una storia superficiale, invece aveva una radice solida perché fare scuola, per entrambi, era un modo per sostenere le impalcature del mondo.

All’origine della loro anomalia sentimentale c’era la convinzione che insegnare l’alfabeto agli alunni era un po’ come guardarsi negli occhi,

riconoscersi una sola carne, per cui penso davvero che se non ci fossero stati banchi e lavagne non sarebbero diventati marito e moglie. La differenza stava nella diversità dei percorsi: mia madre lineare fino al diploma, una maestrina dai modi missionari e intransigenti, mio padre disordinato e autodidatta, tranne per il quarto anno di magistrali, frequentato in un istituto di Foggia.

L’altra grande differenza era che mio padre non si sentiva predestinato, mia madre sì. Era stata la sua maestra a capirlo, entrata di prepotenza nei racconti di famiglia e sempre in termini di ufficialità: «Lo dico alla maestra Rigillo», «Chiamo la maestra Rigillo», ripeteva lei per zittirmi quando protestavo. La maestra Rigillo aveva la smorfia del disprezzo disegnata sul volto, almeno io così me la ricordo, l’unica volta che mi capitò di vederla. Poi la sua faccia entrò in un ovale al cimitero, da visitare il 1° novembre, ma continuava a tenere la bacchetta in mano anche nella cappella dei morti. Io lo capivo da mia madre che si avvicinava in punta di piedi per infilare una rosa nel portafiori e non azzardava un saluto più espansivo di una mano aperta e presto richiusa, un gesto che poteva sembrare frettoloso e invece conservava l’umiltà di non sentirsi all’altezza del mestiere.

Tra largo Zanardelli e via Luisa, cioè tra casa nostra e quella dei nonni, esisteva una stradina dove l’acqua scesa dai pluviali scolava secondo la direzione del vento o la pendenza delle buche. Non aveva un preciso nome topografico, tutti la chiamavano la Stretta e io non so come abbiano fatto i miei genitori a passarci, uno di fianco all’altra, nella posa di una coppia uscita dalla chiesa, lei in abito bianco, lui in un vestito grigio antracite, e con un corteo di visi che cercavano il fotografo.

Era fine dicembre quando si sposarono e ballarono al suono di un’orchestrina a casa dei nonni paterni, mangiarono un bignè alla crema, un assaggio di rustici e poi, sul finire di un giorno corto e soleggiato, l’auto di un amico li accompagnò al treno. Mio padre avvertì la forza di un lampo quando attraversò la Stretta, però abbozzò nient’altro che un sorriso perché voleva conservarsela nell’anima, questa forza, svelarla piano piano alla ragazza che stringeva al fianco o magari dopo, a bordo di un trenino che da Potenza li avrebbe portati a Roma e da Roma all’Appennino del Centro Italia, lungo i saliscendi di quel cristianesimo spirituale e povero come solo in Umbria sanno intendere. Fu un’avventura il loro viaggio di nozze, ma di una specie mistica: visitarono le chiese di Assisi, la tomba di santa

Rita a Cascia, il presepe di Gubbio e riuscirono a raggiungere Firenze la sera del 31 dicembre. Trovarono alloggio in un albergo nei pressi della stazione e festeggiarono il passaggio al 1963 con un pezzo di cioccolato fondente e una bottiglia di spumante.

Mio padre aveva fretta di aspettare un figlio e sperava che questa notizia gliela portasse Firenze, la città degli scrittori, così sarebbe diventato scrittore anche il suo bambino. Mamma me ne parlò una sola volta, prima che partissi per l’università, e solo per un caso fortuito non andai a studiare in quella città, che un po’ mi appartiene. La considero un luogo dove ho cominciato a vivere, sia pure di una vita disegnata da altri.

Sono nato in un comprensorio di curve ammorbidite da boschi che i geografi chiamano Subappenino meridionale. Le montagne che chiudevano lo sguardo – il Vulture a nord, Pierno e Santa Croce a sud – formavano una gabbia di memorie ereditate con troppa svogliatezza da chi cercava una strada per la vita ed erano le porte involontarie da dove allontanarsi sapendo che, qualsiasi meta uno avesse avuto in mente, non sarebbe stato un viaggio di poche ore.

Sono nato nel letto dei miei genitori, non sproporzionato in altezza come quello dei nonni, ma abbastanza grande, almeno per me e mia sorella, quando ci salivamo per saltare sulle reti. A vedermi per prima è stata la nonna paterna, subito dopo anche l’altra, la madre di mia madre. Erano entrambe lì, ad assistere la levatrice già vecchia, che nessuno chiamava per nome, ma con un appellativo che accendeva pensieri misteriosi: la mamma di Annibale Boni, non specificando null’altro della sua identità, come se tutto il merito fosse di aver generato Annibale Boni, un maestro di scuola elementare, un uomo che non ha avuto seguito nella mia vita e con cui i miei genitori avrebbero avuto poco a che fare.

Mentre io nascevo, mio padre si trovava nel soggiorno, dov’era il divano su cui la sera, negli anni successivi, avrei steso lenzuola e coperte che poi ripiegavo prima di andare a scuola. Ogni sera e ogni mattina così, almeno fino ai sedici anni, cioè fino a quando non cambiammo casa. Camminava avanti e indietro, cinque o sei passi da un angolo all’altro, e non sapeva come rispondere a zio Gildo, il quinto dei suoi fratelli, che bussava al muro della cucina dei nonni paterni per chiedere notizie: «È nato? Posso cuocere gli spaghetti?»

Questa storia la voglio raccontare per esteso. Prima che entrassero in funzione i telefoni, nell’abitazione dei nonni esisteva una specie di rientranza chiusa da ante, utile per conservare pentole, coperchi, detersivi, piatti, apriscatole e apribottiglie. Era una nicchia con una finta porta e un foglio di mattoni sottile come uno strato di cipolla. Dall’altra parte, cioè a casa nostra, corrispondeva a un pezzo di parete di fianco al letto dei miei genitori. Quando c’era bisogno di comunicare, mio padre indicava il muro: «Senti che fanno di là.» E io andavo a bussare.

Zio Gildo era il più lesto a raccogliere il picchiettio.

«Altolà!»

«Altoqua!»

“Altolà” e “altoqua” erano parole d’ordine, come se io e lui fossimo sentinelle all’ingresso dei rispettivi accampamenti. Dopodiché il dialogo scivolava sulle circostanze meteorologiche: il caldo, la pioggia, il freddo, la neve.

Il giorno in cui nascevo, zio Gildo aveva l’ansia di accertarsi se poteva calare gli spaghetti nell’acqua che bolliva e ripeteva «altolà», «altolà». Mio padre non poteva entrare nella stanza del parto per rispondere «altoqua». Sentiva i lamenti di sua moglie e camminava, taceva, si accostava ai vetri del balcone, fumava sigarette. Il cielo era azzurro, ma lui non era nello stato d’animo per ammirarlo. A un certo punto gli arrivò un trambusto di mani e di lenzuola, gli arrivò il mio pianto e alla fine sentì la voce di nonna che rispondeva al muro: «Cala gli spaghetti!»

Io penso spesso a quell’alfabeto di tocchi e rimbalzi, dico che è stato il primo linguaggio a entrarmi in testa: un tam tam che apriva ai segreti del mondo alle nostre spalle, quello di via Luisa, l’altra faccia della mia infanzia. Penso anche che ogni cosa sia discesa da lì: il camminare nel tempo, il voler mettere ordine nel magazzino della memoria. Se proprio devo trovare una ragione per cui amo i segni delle scritture, tutti indistintamente, questa ragione io la trovo in quel tamburo che provocava il galoppo del cuore e ci avvertiva che non eravamo soli sulla faccia della terra.

Quando non avevo ancora compiuto tre anni, i miei genitori si erano divertiti a sperimentare un gioco pedagogico inventato da studiosi americani, che permetteva di memorizzare i nomi di oggetti scritti su un cartoncino. Mia madre non premeva mai la penna sulla carta, piuttosto l’accarezzava con la punta, nello stesso saliscendi che compie una nave sulla riga di un mare, e accompagnava la sua grafia con la descrizione delle lettere: la b aveva il pancione, la d il sedere, la l somigliava alle orecchie del cavallo, la t era l’antenna sui tetti, la m aveva tre gambe come nella parola “mamma”.

Io ribattevo: «Ma tu hai due gambe!»

La n aveva due gambe, non la m. Però ci credevo perché la parola “mamma” era un’infinita moltiplicazione di gambe. Mia madre sorvolava sulle obiezioni e mi sottoponeva i cartoncini: “cavallo”, “macchina”, “fischietto”, “treno”, “cubetti”. Io leggevo e correvo a toccare gli oggetti con il dito.

All’esperimento aveva assistito una volta mio nonno paterno. Capì il meccanismo e lo mise in pratica all’insaputa di tutti nella bottega di generi alimentari. Usava anche lui cartoncini colorati, ma tracciava geroglifici più che parole. Non appena entrava un po’ di gente, tirava fuori i cartoncini e me li metteva sotto il naso: “maltagliati”, “perciatelli”, “tubettoni”, “bucatini”. Io mi precipitavo ai cassetti del mobile, indicavo uno per uno i formati di pasta – maltagliati, perciatelli, tubettoni, bucatini – e tornavo da lui.

«Avete visto?» chiedeva nonno ai clienti come farebbe l’impresario di un circo. «Ha finito due anni quattro mesi fa.»

La notizia arrivò alle orecchie dei miei genitori, che sospesero l’esperimento. Mio padre prese da parte suo padre e gli parlò serio: «Vuoi che tuo nipote abbia la nominata?»

Nonno subì a malincuore la censura e tolse di mezzo i cartoncini, ma non li strappò. Li trovai nel cassetto dove teneva le banconote, quando arrivò il momento di vendere la bottega, anni dopo, ed è stato l’unico rimasuglio di quel potenziale cabaret che nasceva dalle sue mani tremolanti. C’è una foto che ci ritrae entrambi, la scattò mio padre il pomeriggio di una domenica primaverile. Siamo in cima alle scale di casa: io porto i pantaloni all’inglese e i calzettoni bianchi, nonno ha il cappotto poggiato sulle spalle e la sigaretta in mano, lo sguardo di un attore distratto.

I miei genitori insegnavano in una pluriclasse nella campagna di Marotta, un edificio in mezzo ad alberi di noci e con qualche biga di paglia intorno. Prima di comprare la Seicento, percorrevano a piedi la statale fino al bivio, poi si arrampicavano lungo siepi e cespugli con gli stivaloni ai piedi. La Seicento accorciò i tempi tanto da farli uscire di casa non più con il buio sulla testa.

A volte mi portavano con loro e mi tenevano a gironzolare fra i banchi, sotto la lavagna. Gli alunni di Marotta si divertivano a recitare nei teatrini che mio padre scriveva mentre mia madre cuciva vestiti di carta crespa. L’aula era un palcoscenico perenne, perché in quel modo, diceva mio padre, gli alunni imparavano la vita. Diceva così: «Bravo questo Mario Lodi. Scrive esattamente quel che facciamo noi da anni.»

A furia di assistere alle prove, conoscevo a memoria le parole che sentivo recitare: «Consolati, Maria, del tuo pellegrinare. Siam giunti. Ecco Betlemme ornata di trofei…» E le ripetevo pure io sottovoce, a Marotta, seduto al banco, o a casa, quando mia madre, per cucire gli abiti, trascorreva i pomeriggi in mezzo a spillini, aghi e fili. Il mattino successivo chiamava gli alunni e li vestiva di nocche, cappelli, colletti, spalline, bottoni. Non contenta, tornava a casa, sfilava le cuciture e le rifaceva punto e daccapo, finché i lembi delle stoffe non combaciassero come voleva lei.